Verwundete Rehe sind wir selber (Theodor W. Adorno: Brief an Max Horkheimer. London, 14. Dezember 1937)

Butz. „Nicht minder verbürgt, wenngleich mehr der Sphäre von Witzblättern um 1910 zugehörig, ist ein Ereignis aus Ernsttal, dem Leiningenschen Besitz. Dort erschien eine Respektsperson, die Gattin des Eisenbahnpräsidenten Stapf, in knallrotem Sommerkleid. Die gezähmte Wildsau von Ernsttal vergaß ihre Zahmheit, nahm die laut schreiende Dame auf den Rücken und raste davon. Hätte ich ein Leitbild, so wäre es jenes Tier.“ (Amorbach)

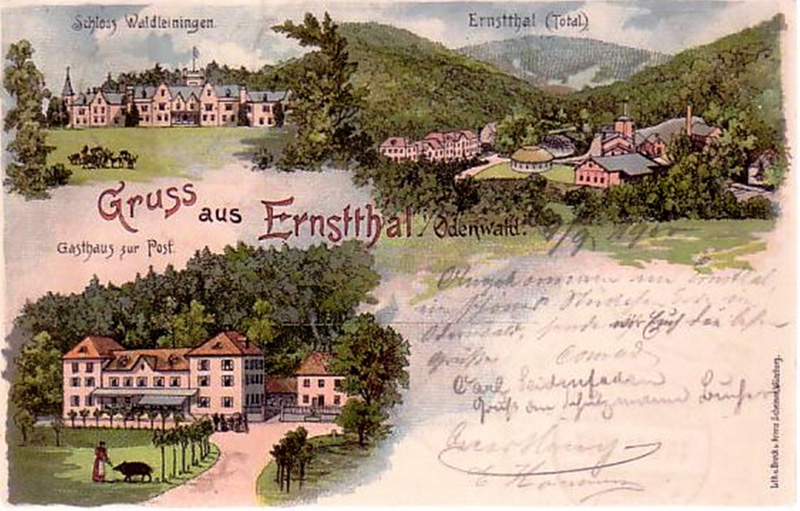

Dieses Tier hat tatsächlich existiert. Butz hieß die Wutz, sie war eine Art Maskottchen des einstigen Gasthauses und der benachbarten fürstlichen Brauerei im heutigen Mudau-Ernsttal bei Amorbach. Seit den späten 1890er Jahren vermarktete der Hotelier und Braumeister Ernst Hemberger (*1872) diese ungewöhnliche Odenwälder Attraktion auf Ansichtskarten. Eine der frühesten, noch gezeichneten Bildpostkarten zeigt das handzahme Wildschwein ganz brav neben einer Frau im roten (!) Kleid, höchstwahrscheinlich Hembergers Gattin.

Da Schwarzwild rot-farbenblind ist, hatte sie von der Butz nichts zu befürchten.

Unter den Touristen sprach sich schon bald herum, dass dieses „Borstentier, dem allerdings ein großer Teil seines Schmuckes fehlt“, überaus verfressen war und deshalb regelmäßig viele Wanderer bedrängte, ja sogar „Angriffe“ auf deren Rucksäcke unternahm. Seine von Adorno kolportierte plötzliche Attacke auf Elisabeth Stapff, die Frau des Präsidenten der Frankfurter Eisenbahn-Direktion, Dr. Paul Stapff (1869-1930), ließe sich nur so erklären – wenn sie denn überhaupt stattgefunden haben sollte. Stapff amtierte in Frankfurt zwischen 1919 und 1925. Die legendäre Schwarzwilddame wäre zu dieser Zeit bereits hochbetagt gewesen.

Fischotter. „Gestern sah ich im Amorbacher Seegarten einen leibhaftigen und wilden Fischotter in den Weiher springen und will selbst in diesem schnöde sachlichen Brief nicht versäumen, vom Verwöhnten Tier Sie zu grüßen.“ (Theodor W. Adorno: Brief an Walter Benjamin. Frankfurt, 13. April 1934).

Damit bezog sich Adorno auf den Prosatext Der Fischotter aus Benjamins Berliner Kindheit um neunzehnhundert, erschienen in der Frankfurter Zeitung (1933), in dem dieser schildert, wie er als kleiner Junge lange und oft vergeblich darauf wartete, den berühmten Fischotter im Berliner Zoo zu erspähen: „Denn es war ein verwöhntes Tier, das hier behaust war und dem die leere, feuchte Grotte mehr als Tempel denn als Zufluchtsort diente.“

Im Gegensatz zu dem wilden, ungebändigten Otter in Amorbach soll das Berliner Exemplar jedoch „die Zahmheit selbst“ gewesen sein: es benahm sich „gegen seinen Wärter […] wie ein liebebedürftiges Kind“ (Brehms Tierleben, 1922).

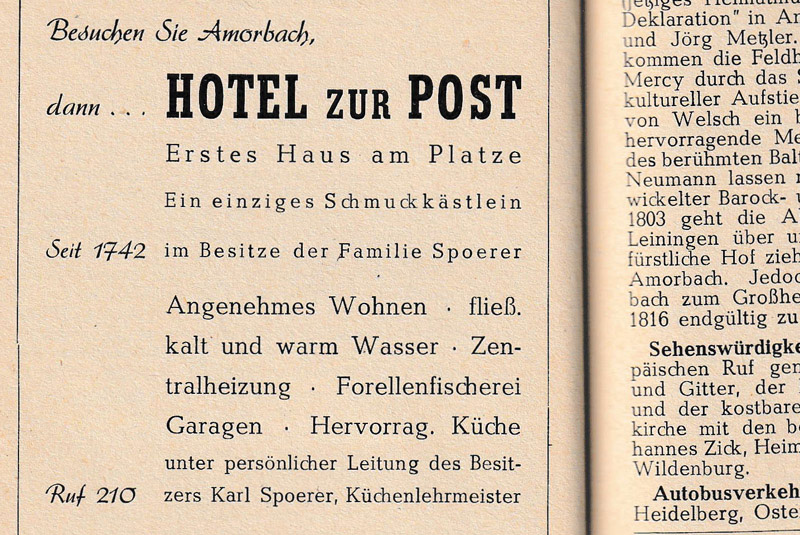

Forelle. Ohne zu zögern antwortete Karl Spoerer, der langjährige Chef des Hotels Post, 1995 auf meine Frage nach Adornos Lieblingsessen: Forelle blau.

Karpfen. In der zweiten seiner Miniaturen über Amorbach erwähnt Adorno den „von Karpfen bevölkerten, sympathisch riechenden Weiher“ im Seegarten.

Krebse. „Als kleine Sensation: bei einem Mann aus San Francisco, der hier auf seiner Besitzung lebt, gab es im See gefangene Krebse, richtige, die ersten seit Paris, freilich ganz klein, so wie die in Amorbach, aber doch eine Erinnerung an den richtigen Geschmack.“ (Theodor W. Adorno: Brief an die Mutter. Lake Tahoe, California, 18. September 1949).

Es lässt sich leider nicht mehr rekonstruieren, nach welchem Rezept die Krebse im Hotel Post zubereitet wurden: „nach Laibacher Art“ und in Dillsauce war ausgesprochen beliebt. Bei der bloßen Erinnerung an die „berühmten Krebspastetchen“, die er mit seinem verehrten Lehrer, dem Komponisten Alban Berg, 1925 im Schlemmerlokal von Rudolf Weide im 13. Wiener Bezirk verschlang, lief Adorno noch Jahrzehnte danach das Wasser im Mund zusammen (Berg. Der Meister des kleinsten Übergangs, 1968).

Rehe. In einem parodistischen Lied seines Singspiels Der Schatz des Indianer-Joe (1932/33) hat Adorno „Reh“ auf „weh“ gereimt: „Da gehn die Jäger auf die Jagd, / da laufen die Hasen und Reh. / Die werden alle umgebracht, / das tut den Jägern (!) weh.“

Schmerzenslaute verletzter Wildtiere waren ihm sicher in natura, zum Beispiel von Wanderungen in den Wäldern um Amorbach, bekannt. In einem Brief an Max Horkheimer vom 28. Januar 1938 erwähnt er das „leise Winseln des verwundeten Rehs, das diesmal ich selber bin“.

Ein vielzitierter Aphorismus im ersten Teil (1944) der Minima Moralia lautet: „In der Erinnerung der Emigration schmeckt jeder deutsche Rehbraten, als wäre er vom Freischütz erlegt worden.“

1958 hat Adorno in einem Gespräch, das Adolf Frisé im Hessischen Rundfunk mit ihm führte, davon erzählt, wie er 1949, in den ersten Wochen nach der Rückkehr aus der Emigration, in Wiesbaden voller Genuss einen Rehbraten verzehrte, der gerade so wie „das Reh in der Kindheit mit Rahmsauce“ schmeckte habe. Dabei habe er einen unvergleichlichen Rausch empfunden, in dem sich „das Spirituelle des Heimfindens mit der wilden Lust, diesen Geschmack der Rahmsauce zum Reh wiederzufinden“, verbunden hätten.

Tigerin. Adorno über Amorbach: „Es ist schließlich doch das einzige Stückchen Heimat, das mir blieb – äußerlich ganz unverändert und womöglich noch verschlafener als früher -, und wenn irgendwo, dann hab ich hier das Gefühl als ob Du bei mir wärest wie früher, mit der Tigerin.“ (Brief an die Mutter. Amorbach, 24. September 1950). „Tigerin“ war der familieninterne Kosename von Adornos Tante Agathe Calvelli-Adorno (1868-1935), mit der er viele unvergessliche Ferien in seinem „Lieblingsstädtchen“ verbrachte. Adornos Vater wurde als „Hauerwatz“ oder „Wildschweinkönig“ geneckt, seine Mutter mit ‚tierischen‘ Spitznamen wie zum Beispiel „Wundernilstute“ bedacht. In Adornos privater Mythologie spielten Flusspferde, bei denen die Mutter um „ihr Kind zärtlich besorgt“ ist und „auch in den unschuldigsten Dingen Gefahr“ sieht (Brehms Tierleben), zeitlebens eine sehr große Rolle.

Wildsau von Ernsttal. → Butz

Wildschweine. An Barbara Picht, die Frau des Soziologen und Romanisten Robert Picht (1937-2008), schrieb Adorno am 7. Oktober 1964, er habe „im Odenwald an einem höchst entlegenen Platz der nachmittäglichen Fütterung von 300 (in Worten: dreihundert) Wildschweinen“ beigewohnt, „die sich ungemein zivilisiert benahmen. An einem Baum war eine gedruckte Verlautbarung angeheftet: ‚Wir bitten um Ordnung und Sauberkeit‘. Wen?“

Zusammengestellt von Reinhard Pabst, 2020

Small Amorbach Adorno-Bestiary.

Wounded deer are we ourselves (Theodor W. Adorno: Letter to Max Horkheimer. London, December 14, 1937)

Butz. „Just as authentic, even if more likely part of those humoresque magazines around 1910, is an event in Ernsttal, an estate belonging to the Leiningen princes. A respectable person, the wife of railway president Stapf, appeared there one day wearing a smashingly red summer dress. The tamed boar sow of Ernsttal forgot its tameness and took the screaming lady on to its back and ran off with her. If I had a leading principle in life it would be that animal“. (Amorbach)

This animal actually existed. Butz was the name of the Wutz, she was a kind of mascot of the former inn and the neighboring princely brewery in today’s Mudau-Ernsttal near Amorbach. Since the late 1890s, the hotelier and master brewer Ernst Hemberger (*1872) marketed this unusual Odenwald attraction on postcards. One of the earliest still hand-drawn picture postcards shows the tame wild boar very well-behaved next to a woman in a red (!) dress, most likely Hemberger’s wife. {abb1 butz} Since wild boars are red-color-blind, she had nothing to fear from the Butz.

Among the tourists it soon got around that this „bristle animal, which is missing a large part of its adornment“ was quite greedy and therefore regularly harassed many hikers, even „attacked“ their backpacks. His sudden attack on Elisabeth Stapff, the wife of the president of the Frankfurt Railway Directorate, Dr. Paul Stapff (1869-1930), which Adorno had spread, could only be explained in this way – in case if it had actally taken place at all. Stapff served in Frankfurt between 1919 and 1925. The legendary lady of the wild boar would have been very old by that time.{Abb.2}

Otter. „Yesterday I saw a live and wild otter jump into the pond of the Amorbach Seegarten, and even in this shabby matter of fact letter I do not want to miss sending greetings from the spoiled animal“. (Theodor W. Adorno: Letter to Walter Benjamin. Frankfurt, April 13, 1934).

Adorno thus referred to the prose text „The Otter“ from Benjamin’s Berlin childhood around nineteen hundred, published in the Frankfurter Zeitung (1933), in which he describes how as a small boy he waited long and often in vain to spot the famous otter in the Berlin Zoo: „For it was a spoiled animal that lived here and for whom the empty, damp grotto served more as a temple than as a place of refuge“.

In contrast to the wild, untamed otter in Amorbach, the Berlin specimen is said to have been „tameness as prime example“: it behaved „toward its keeper […] like a child in need of love“ (Brehms Tierleben, 1922).

Trout. Without hesitation, Karl Spoerer, the long-time head of the Hotel Post, answered my question about Adorno’s favorite food in 1995: Trout blue.

{Abb.3″Trout fishing“}

Carps. In the second of his Miniatures about Amorbach, Adorno mentions the „nicely smelling pond populated by carps“ in the Seegarten.

Crab. „As a small sensation: „a man from San Francisco, who lives here on his property, had crabs caught in the lake, real ones, the first since Paris, admittedly quite small, like the ones in Amorbach, but still a reminder of the right taste“. (Theodor W. Adorno: Letter to the mother. Lake Tahoe, California, September 18, 1949).

Unfortunately, it can no longer be detailled by which recipe the crabs were prepared at the Hotel Post: „Laibacher style“ and in dill sauce was extremely popular. In 1925, Adorno’s mouth was still watering decades later, when he and his revered teacher, the composer Alban Berg, devoured the „famous crayfish pastries“ in the gourmet restaurant of Rudolf Weide in the 13th district of Vienna (Berg. The Master of the Smallest Transition, 1968).

Deer. In a parodic song of his singspiel „Der Schatz des Indianer-Joe“ (1932/33), Adorno rhymed „doe“ with „woe“: „There the huntsmen go hunting, / there run the hares and doe. / They are all killed, / to the hunters‘ woe(!)“.

Sounds of pain by injured wild animals were certainly known to him in nature, for example from hikes in the forests around Amorbach. In a letter to Max Horkheimer dated January 28, 1938, he mentions the „soft whimpering of the wounded deer, which is myself, this time.“

{Abb.4 reh-beute}

An often quoted aphorism in the first part (1944) of the Minima Moralia reads: „In the memory of emigration, every German roast venison tastes as if it had been shot by the Freischütz“.

In 1958, in a conversation Adolf Frisé had with him on Hessischer Rundfunk radio station, Adorno tells how in 1949, during the first weeks after his return from emigration, he enjoyed a roast venison in Wiesbaden, which tasted just like „the deer in childhood with cream sauce“. In doing so, he felt an incomparable intoxication, in which „the spirituality of finding a home combined with the wild desire to rediscover this taste of cream sauce for the roe deer“.

{//tier-reh-beute.jpg//}

A much quoted aphorism in the first part (1944) of the Minima Moralia reads: „In the memory of emigration, every German roast venison tastes as if it had been shot by the Freischütz.

In 1958, in a conversation Adolf Frisé had with him on Hessischer Rundfunk radio, Adorno told how in 1949, in the first weeks after his return from emigration, he enjoyed a roast venison in Wiesbaden, which tasted just like „the deer in childhood with cream sauce“. At that, he felt an incomparable intoxication, in which „the spirituality of finding a home had combined with the wild desire to rediscover this taste of cream sauce to the deer“.

Tigress. Adorno about Amorbach: „After all, it is the only piece of home that remained for me – outwardly completely unchanged and possibly even more drowsy than before -, and if anywhere, then I have the feeling here as if you were with me as before, with the tigress. (Letter to the mother. Amorbach, September 24, 1950). „Tigress“ was the family-internal pet name of Adorno’s aunt Agathe Calvelli-Adorno (1868-1935), with whom he spent many unforgettable vacations in his „favorite little town“. Adorno’s father was teased as „Hauerwatz“ or „Wild Boar King“, his mother was given ‚animal‘ nicknames such as „Wonderful Nile Mare“. In Adorno’s private mythology hippos, where the mother is „tenderly concerned about her child“ and „sees danger even in the most harmless things“ (Brehm’s Tierleben), played a very important role throughout his life.

Wild sow from Ernsttal → Butz

Wild pigs. On October 7, 1964, Adorno wrote to Barbara Picht, the wife of the sociologist and romanist Robert Picht (1937-2008), that he had „attended the afternoon feeding of 300 (in words: three hundred) wild pigs in the Odenwald at a most remote place“, „who behaved in an uncommonly civilized manner. A printed announcement was attached to a tree: ‚We ask for order and cleanliness‘. Whom?“

Aranged by Reinhard Pabst

Translation: Annette Allwardt