Das Haus des Schmiedemeisters Kurz stand in der Hauptstraße 167 (heute Löhrstraße 3). Seine Arbeitsstätte mit „grell loderndem Feuer“ und die „dröhnenden Amboss-Schläge“ hallten von dort hinüber in das Zimmer der Familie im Hotel Post und weckten Theodor Adorno jeden Morgen. Die Schmiede Kurz existierte bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs.

„In der Hauptstraße, um die Ecke der geliebten Post, befand sich eine offene Schmiede mit grell loderndem Feuer. Jeden Morgen ganz früh weckten mich die dröhnenden Schläge. Nie habe ich ihnen deshalb gezürnt. Sie brachten mir das Echo des längst Vergangenen.“

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 23

Kurz’s Smithy

Master blacksmith August Kurz (second from right with work apron) in front of his house in Haupstr. 167 (today Löhrstr. 3). His workplace with „glaring blazing fire“ and the „booming“ anvil blows echoed from there over to the room of the family in the Hotel Post and woke him up in the morning. The Kurz smithy existed until the beginning of the Second World War.

Master blacksmith August Kurz (second from right with work apron) in front of his house in Haupstr. 167 (today Löhrstraße 3). His workplace with „glaring blazing fire“ and the „booming“ anvil blows echoed from there over to the room of the family in the Hotel Post and woke him up in the morning. The Kurz smithy existed until the beginning of the Second World War.

„On the main road around the corner of my beloved hotel Post there was an open smithy with a bright, flaming fire. Quite early every morning I was awakened by loud hammering. But I was never angry at them for it. They conveyed to me the echo of things long past.“

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, page 23

Frühere Schmiede von August Kurz

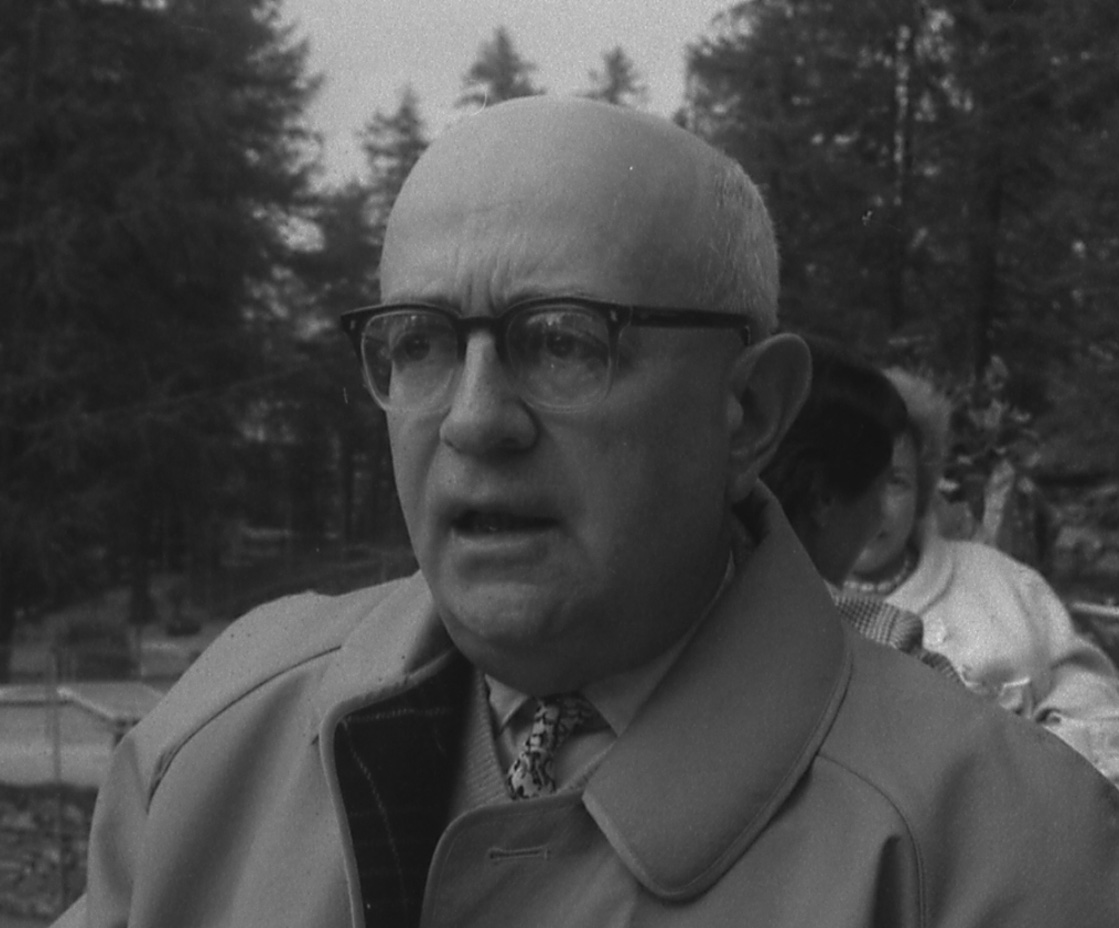

Für Adorno bildete die Werkstatt des Schmiedemeisters August Kurz (1866-1941) „ein verkleinertes Wagner-Universum“ (Lorenz Jäger): Zu den täglichen Arbeitsgeräuschen, die für „Teddie“ in seinem Bett im ersten Stock des Hotels Post unüberhörbar waren, assoziierte der hochmusikalische Langschläfer unweigerlich die Ambossklänge in der Oper „Das Rheingold“ (Uraufführung 1869).

Auch auf die Kinder anderer Feriengäste übte die Schmiede eine große Anziehungskraft aus: sie durften dem Schmied und seinen Gehilfen zusehen und manchmal sogar den großen Blasebalg ziehen. An den typischen „qualmenden, beißenden“ Geruch, der bei jedem Hufbeschlag in der Luft hing, erinnerte Werner Lenz 1986 in seinem ungedruckt gebliebenen Vortrag Amorbach zwischen den beiden Weltkriegen.

Die Werkstatt ging von August Kurz (in der Tür stehend) an seinen Neffen Paul über und existierte noch bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs.

Text: Reinhard Pabst

Former smithy of August Kurz

For Adorno, the workshop of master blacksmith August Kurz (1866-1941) formed „a miniature Wagnerian universe“ (Lorenz Jäger): the daily working noises which were unmistakable for „Teddie“ in his bed on the first floor of the Hotel Post, the highly musical late riser inevitably associated with the anvil sounds in the opera „Das Rheingold“ (premiere 1869).

The smithy also exerted a great attraction on the children of other holiday guests: they were allowed to watch the blacksmith and his assistants and sometimes even pull the large bellows. The typical „smoky, acrid“ smell that hung in the air with every shoeing was recalled by Werner Lenz in 1986 in his unpublished lecture Amorbach between the two world wars.

The workshop passed from August Kurz (standing in the doorway) to his nephew Paul and existed until the beginning of the Second World War.

Text: Reinhard Pabst

Translation: Annette Allwardt

Fotos 1, 2: Archiv Matthias Kurz

Zitat aus: Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 20

Portrait Theodor W. Adorno, © Elisabeth Becker, 1961

Übersetzungen: Annette Allwardt

Video: Anna Tretter, Carolyn Krüger