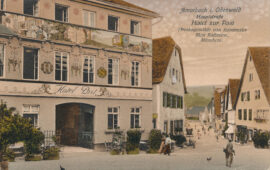

Das Gasthof zur Post war Adornos Domizil bei seinen zahlreiche Aufenthalten in Amorbach. 1912 entstand hier sein erstes Tagebuch als 9-jähriger während einer der geliebten Aufenthalte seiner Mutter und Tante zur Sommerfrische in Amorbach.

Sein Vater hatte als Weinhändler gute Kontakte zum Hotelbesitzer Spoerer. Adorno kam immer wieder in seine Wahlheimat Amorbach und empfing dort auch zahlreiche Freunde und Gäste. Sein bevorzugtes Zimmer war das sogenannte Fürstenzimmer, Zimmer Nr.3, in dem „Teddie“, seine Mutter und seine Tante logierten. Das Hotel Post war bis 2006 im Besitz der Familie Spoerer. Nach dem Umbau 2020 ist das Hotel Emich’s im Besitz des Fürstenhauses zu Leiningen. Das heutige Fürstenzimmer ist nicht mehr mit dem alten identisch.

„Neben dem Pianino mit dem Mozart‑Medaillon hing im Gastzimmer der Post eine Gitarre. Ihr fehlten ein oder zwei Saiten, die restlichen waren sehr verstimmt. Ich konnte nicht Gitarre spielen, aber riß mit einem Griff alle Saiten zugleich an und ließ sie vibrieren, berauscht von der dunklen Dissonanz, wohl der ersten so vieltönigen, an die ich geriet, Jahre ehe ich eine Note von Schönberg kannte. Ich fühlte den Wunsch: so müßte man komponieren, wie diese Gitarre klingt. Als ich später den Vers von Trakl »Traurige Gitarren rinnen« las, hörte ich keine andere als die beschädigte von Amorbach.“

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 23

Guesthouse „Hotel Post“

The guesthouse „Gasthof zur Post“ was Adorno’s domicile during his numerous stays in Amorbach. Here he wrote first diary in 1912 as a 9-year-old boy during one of his beloved summer holidays in Amorbach. As a wine merchant, his father had good contacts with the hotel owner Spoerer. Adorno always came back to his adopted home in Amorbach and received numerous friends and guests here. His preferred room was the so-called „Fürstenzimmer“, room no.3, where „Teddie“, his mother and his aunt stayed. The Hotel Post was owned by the Spoerer family until 2006. After the reconstruction in 2020 the Hotel Emich’s is now owned by the Princely House of Leiningen. Today’s Fürstenzimmer is no longer identical with the old one.

„„Next to the pianino with the Mozart medallion in the Hotel Post’s restaurant, there was a guitar hanging from the wall. It was missing one or two strings and the rest was out of tune. I couldn’t play the guitar, but I plucked with one grip all the strings at once and made them vibrate, enraptured with the dark dissonance, presumably the first fully polytonal I met with, years before I knew even a single note of Schönberg. I felt the desire: this was the way how to compose music, just as this guitar sounds. When later I read the poem by Trakl “Traurige Gitarren rinnen” I heard no other than the impaired one of Amorbach.“you are back in Europe, the towns and villages all at once resemble one another too, each of which, during childhood, seemed incomparable: be it by their contrast to America which flattens everything beneath itself, be it also because what had been style at one time already possessed something of that normative compulsion which, naively, one imputes to industry, particularly the cultural one. Neither are Amorbach, Miltenberg and Wertheim exceptions to this, be it only because of the basic color of red sandstone, the formation of the area, that communicates itself to the houses.“

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, page 23

Ehemaliges Hotel Post, heute Emich’s Hotel, Schmiedsgasse 2

Das Post, nach 1912, mit einem geöffneten Fenster des „Fürstenzimmers“ im 1. Stock. Unten am Eingang steht ein Hoteldiener und harrt der Gäste, die da kommen.

Adornos Familie hatte nie ein eigenes Haus in Amorbach, wie noch 1995 in dem voluminösen Band ‚Die großen Deutschen‘ unserer Epoche behauptet wurde. Sie logierte stets im Hotel Post, wo das beste Zimmer, Nr. 3 im 1. Stock, für sie reserviert war.

Im sogenannten „Fürstenzimmer“ hatte vor ihr wohl nie ein Mensch mit ‚blauem Blut‘ übernachtet. Die Bezeichnung dürfte von der Familie Spoerer, die das Hotel seit 1742 besaß, als (augenzwinkernde) Verbeugung vor den Stammgästen aus Frankfurt erfunden worden sein. Adornos Mutter und Tante, Töchter eines mittellosen Fechtmeisters, bildeten sich nämlich ein, sie seien Nachfahren „alten italienischen Adels“ (Max Horkheimer). Auch Adorno selbst hing offenbar – gelegentlich – dieser Selbsttäuschung an. In Wahrheit waren seine Urgroßeltern mütterlicherseits einfache Bauern (und Analphabeten) auf Korsika.

Wenn sich die Nachricht verbreitete, „die Wiesengrunds sind wieder da“, war das für die Amorbacher Jugend „gleichbedeutend mit […]: Ferien sind“, schrieb Annemarie Trabold (*1915), deren Familie einen Schreibwarenladen in der Nachbarschaft des Hotels Post besaß, 1968 an Adorno.

Willy Spoerer (1912-1990), der ältere Bruder des vorletzten „Post“-Inhabers Karl Spoerer, konnte sich erinnern, dass Adorno, Mutter und Tante „mehrmals jährlich“, oft „auf mehrere Wochen“, ins Hotel kamen. Der vielbeschäftigte Vater habe sich allenfalls an (verlängerten) Wochenenden blicken lassen. So sind etwa für das Jahr 1913 Aufenthalte zur Sommerfrische und Anfang Oktober nachweisbar; am 27. Juli des Jahres, einem Sonntag, bestellte Adornos Onkel Louis Calvelli-Adorno (1866-1960) auf einer Postkarte an seinen ebenfalls in Amorbach weilenden Sohn Franz (1897-1984) Grüße „an die Tantens, Teddie“ und die Familie Spoerer, nicht aber an – den offenbar an diesem Tag abwesenden – Oscar Wiesengrund.

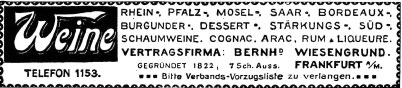

Werbeanzeige der Weinhandlung Bernhard Wiesengrund in der „Frankfurter Schulzeitung. Organ des Lehrervereins zu Frankfurt a.M.“ vom 1. Dezember 1911.

Der gebürtige Frankfurter Oscar Alexander Wiesengrund (1870-1946) führte seit 1896 die Geschäfte der Weinhandlung Bernhard Wiesengrund und soll auch das Hotel Post mit Wein und Spirituosen beliefert haben. Besonders erfolgreich und kreativ war er als Erfinder und Hersteller von Frucht-Likören, für die er den exotischen Geburtsnamen seiner Frau (und seiner Schwägerin) als Produktbezeichnung verwendete: Calvelli. Noch vor Ende des Ersten Weltkriegs gründete er 1918 gemeinsam mit den Frankfurter Teehäusern Messmer und Ronnefeldt eine Getränke-GmbH, deren koffeinhaltige Tee-Ersatz-Marke „Stimula“ auch in Amorbach Abnehmer gefunden haben soll.

„Alles denkt an Euch und kennt Euch hier“ (Adorno an die Mutter. Amorbach, 24. September 1950). Die Anfänge der geschäftlichen und privaten Kontakte zwischen den Familien Wiesengrund-Adorno und Spoerer fallen noch in die Zeit von Carl Spoerer.

Mit den Jahren intensivierten sich diese Beziehungen, wie auch der Brief an die Mutter erkennen lässt. Darin ist auch von Spoerer-Verwandten die Rede, die längst nicht mehr in Amorbach wohnten: zum Beispiel „die schöne und liebe Gretel [Spoerer], an der ich sehr hing“ (Adorno), und die mit dem Münchner Kunsthistoriker und Musikkritiker Josef Ludwig Fischer verheiratet war, dem „einzigen Akademiker“, den Karl Valentin „akzeptiert“ haben soll (Anne-Marie Fischer-Grubinger).

Die „Zechgelage“ des mit den Wiesengrunds befreundeten Malers Max Rossmann in der „Post“ waren legendär. „Etwas von dem üppigen Lebensstil mit Kaviar und Champagner teilte sich“ durch ihn „der Post mit, deren Küche und Keller übertrafen, was man von einem ländlichen Gasthof hätte erwarten dürfen“ (Adorno: Amorbach). Um 1912/14 wurde in der „Post“ vorzugsweise echt französischer Champagner der Marke Laurent-Perrier kredenzt.

Blick zum vorderen Eingang des „Altdeutschen Zimmers“ im Hotel Post mit geschnitzter Wandtäfelung von Konrad Tretter (Amorbach), der auch das Aufgangsgeländer anfertigte.

Zu seinen Convivien versammelte Rossmann Freunde und Bekannte aus nah und fern um sich, darunter Amorbacher wie den Fotografen Anton Fahs und den Schreinermeister Konrad Tretter oder auch einen Frankfurter Kaufmann namens Josef Beyer, der in Amorbach als „Privatier“ lebte. Adorno träumte am 13. September 1942 von dem „reichen Amorbacher Herrn“ und einem seiner Bediensteten, dem Lohnkutscher Wald (Vorname unbekannt), der am Gotthardsweg wohnte (Adorno: Traumprotokolle).

Max Rossmann, der „eigentliche Wiederentdecker von Amorbach“, brachte auch Sänger des Bayreuther Festspielensembles dorthin. An einen Holländer, der – wie historische Aufnahmen bestätigen – in der Tat einen starken Akzent hatte, konnte Adorno sich noch nach Jahrzehnten erinnern: den königlich bayrischen Kammersänger Anton van Rooy (1870-1932), der nach dem Urteil von Cosima Wagner (1897), „eine der schönsten Stimmen“ besaß, „die ich gehört habe“. „Obwohl ich nicht älter als zehn Jahre kann gewesen sein, ließ er sich gern in Gespräche mit mir ein, als er meine Passion für Musik und Theater bemerkte“ (Adorno: Amorbach). Für den eminent begabten (und außerordentlich kenntnisreichen) jungen Adorno, Sohn einer ehemaligen kaiserlichen Hofopernsängerin, verwandelte sich durch solche Gespräche das Gastzimmer der „Post“ in eine Bühne der besonderen Art. Er trat dort gleichsam auf – ein „Glückspilz des Wortes“ – wie Karl Kraus einmal über Franz Werfel gesagt hat -, „dem es zur Verfügung steht und dem der Schnabel hold gewachsen ist, um von allem und zu allem, was es gibt, zu sprechen, und vor allen, die es gibt“. Das machte für ihn ganz wesentlich den unverlierbaren Zauber von Amorbach aus.

Text: Reinhard Pabst

Das Gastzimmer des Hotels Post, um 1925

The guest room of the Hotel Post, around 1925

Former Hotel Post, today Emich’s Hotel, Schmiedsgasse 2

The Hotel Post, after 1912, with an open window of the „Prince’s Room“ on the 1st floor. At the bottom of the entrance, a hotel waiter is welcoming the arriving guests

Adorno’s family never had a house of their own in Amorbach, as was still claimed in 1995 in the large „The great German of our era“. They always stayed at the Hotel Post, where the best room, no. 3 on the 1st floor, was reserved for them.

In the so-called „Prince’s Room“ no one with „blue blood“ had ever stayed before them. The name was probably invented by the Spoerer family, who had owned the hotel since 1742, as an (eye-blinking) bow to the regular patrons from Frankfurt. Adorno’s mother and aunt, daughters of a penniless fencing master, imagined that they were descendants of „old Italian nobility“ (Max Horkheimer). Even Adorno himself – at times – apparently also adhered to this illusion. In reality, his maternal great-grandparents were simple farmers (and illiterates) in Corsica.

When the news spread that „the Wiesengrunds are back“, for the youth of Amorbach it was „synonymous with […]: Holiday time“, wrote Annemarie Trabold (1915) whose family owned a stationery store near the Hotel Post, to Adorno in 1968.

Willy Spoerer (1912-1990), the older brother of the penultimate „Post“ owner Karl Spoerer, could remember that Adorno, his mother and aunt came to the hotel „several times a year“, often „for several weeks“. The busy father was only present on (extended) weekends, at best. Thus, for example, for the year 1913, stays for summer holidays and at the beginning of October are recorded; on July 27 of that year, a Sunday, Adorno’s uncle Louis Calvelli-Adorno (1866-1960) sent greetings „to the aunts, Teddie“ and the Spoerer family on a postcard to his son Franz (1897-1984), who was also staying in Amorbach, but not to Oscar Wiesengrund, who was obviously absent that day.

Oscar Alexander Wiesengrund (1870-1946), who was born in Frankfurt, had ran the business of the Bernhard Wiesengrund wine shop since 1896 and it is said to have also supplied the Hotel Post with wine and spirits. He was particularly successful and creative as an inventor and manufacturer of fruit liqueurs, for which he used the exotic birth name of his wife (and his sister-in-law) as a product name: Calvelli. Even before the end of the First World War, he founded a beverage company in 1918 together with the Frankfurt teahouses Messmer and Ronnefeldt, whose caffeinated tea substitute brand „Stimula“ is said to have found buyers in Amorbach as well.

Adorno’s mother Maria and her sister Agathe were professional singers. Engaged at the Hof-Operntheater in Vienna in 1885/86, Maria sang there, among other roles, the Shepherd’s Boy in Richard Wagner’s Tannhäuser. Agathe, however, was denied a career as an opera singer because of her short stature.

Maria Wiesengrund and Agathe Calvelli-Adorno not only introduced „Teddie“ to classical music at an early age, but also to many of today’s forgotten hits such as „Das Kanapee“, „Immer langsam voran“ or „Der schönste Platz, den ich auf Erden hab, / Das ist die Rasenbank am Elterngrab“. With his ‚two mothers‘ he loved to play cards as a child, especially the „composer quartet“ and attended piano concerts and opera performances in Frankfurt am Main from his young boyhood on.

„Everything thinks of you and knows you here“ (Adorno to the mother. Amorbach, September 24, 1950). The beginnings of the business and private contacts between the Wiesengrund-Adorno and Spoerer families date back to the time of Carl Spoerer. Over the years, these relationships intensified, as the letter to the mother shows. It also mentions Spoerer relatives who had not lived in Amorbach for a long time: for example, „the beautiful and dear Gretel [Spoerer], to whom I was very attached“ (Adorno), and who was married to the Munich art historian and music critic Josef Ludwig Fischer, the „only academic“ whom Karl Valentin is said to have „accepted“ (Anne-Marie Fischer-Grubinger).

The „Zechgelage“ of the painter Max Rossmann, who was a friend of the Wiesengrund, in the „Post“ were legendary. „Something of the lavish lifestyle with caviar and champagne was shared“ by him „with the hotel post, whose kitchen and cellar exceeded what one would have expected from a rural inn“ (Adorno: Amorbach). Around 1912/14, the „Hotel Post“ preferably served genuine French champagne of the Laurent-Perrier brand.

At his convivias, Rossmann gathered friends and acquaintances from near and far around him, including Amorbachers such as the photographer Anton Fahs and the master carpenter Konrad Tretter, or a Frankfurt merchant by the name of Josef Beyer, who lived in Amorbach as a „privateer“. On September 13, 1942, Adorno dreamed of the „rich gentleman from Amorbach“ and one of his servants, the „Lohnkutscher Wald“ (first name unknown), who lived on the Gotthardsweg (Adorno: Traumprotokolle).

Max Rossmann, the „real rediscoverer of Amorbach“, also brought singers from the Bayreuth Festival Ensemble there. Adorno could still remember a Dutchman, who – as historical recordings confirm – did indeed have a strong accent, even after decades: the Royal Bavarian Kammersänger Anton van Rooy (1870-1932), who, according to Cosima Wagner (1897), had „one of the most beautiful voices“ „that I have heard“. „Although I cannot have been older than ten years, he liked to engage in conversation with me when he noticed my passion for music and theater“ (Adorno: Amorbach). For the eminently talented (and extremely knowledgeable) young Adorno, son of a former imperial court opera singer, such conversations transformed the guest room of the „Post“ into a stage of a special kind. He appeared there, as it were – a „lucky man of the word“ – as Karl Kraus once said about Franz Werfel – „who has it at his disposal and who has the beak to speak of everything and to all that exists, and before all that exists“. This was the main reason why he found the captivating magic of Amorbach.

Text: Reinhard Pabst Translation: Annette Allwardt

Fotos: Archiv Heinz Krug

Zitat aus: Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 25

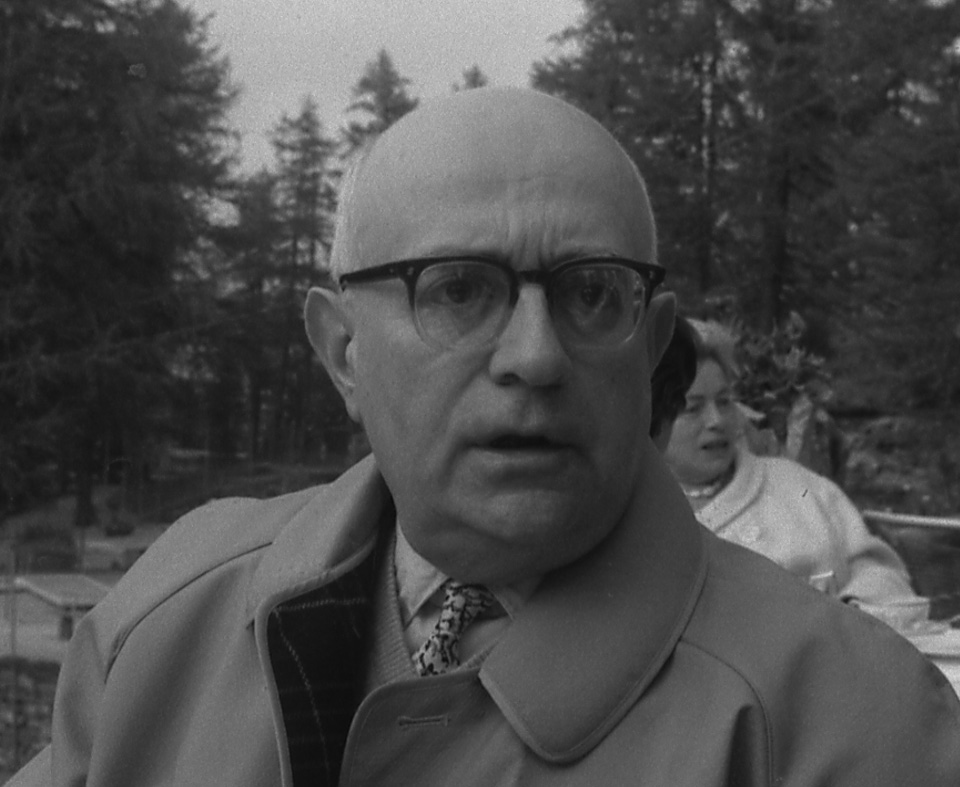

Portrait Theodor W. Adorno, © Elisabeth Becker, 1961

Übersetzungen: Annette Allwardt

Video: Anna Tretter, Carolyn Krüger

Werbeanzeige der Weinhandlung Wiesengrund: Sammlung Reinhard Pabst

Das Hotel Post, nach 1912, „Teddie“ Wiesengrund-Adorno mit seiner Mutter (Mitte)

und seiner Tante im Garten des Hotels Post, um 1918,

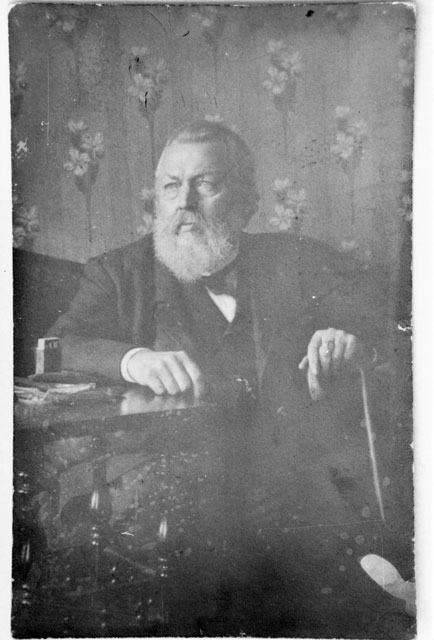

Der Hotelier Carl Spoerer, Blick zum vorderen Eingang des „Altdeutschen Zimmers“,

Das Gastzimmer des Hotels Post, um 1925: Familienarchiv Spoerer