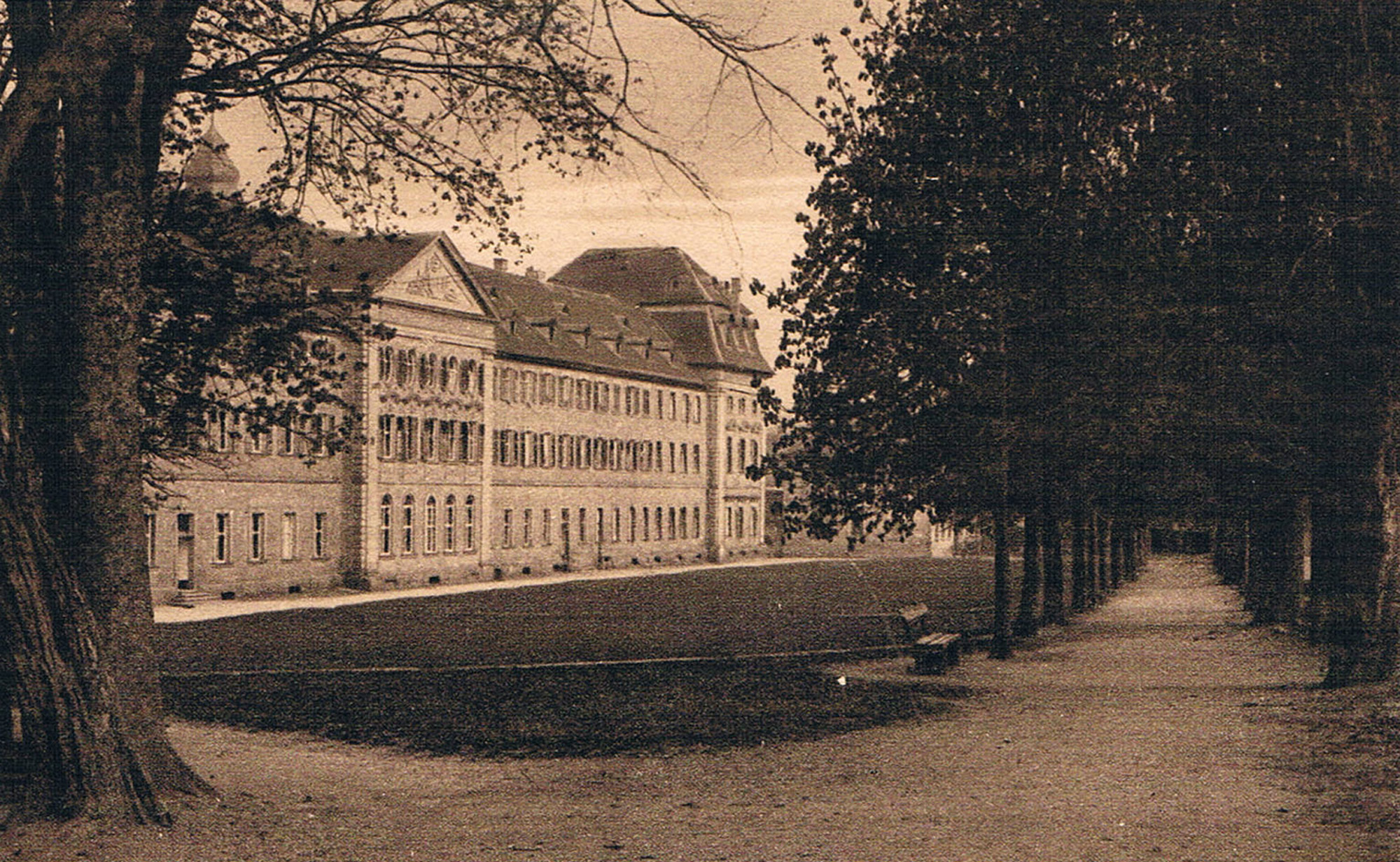

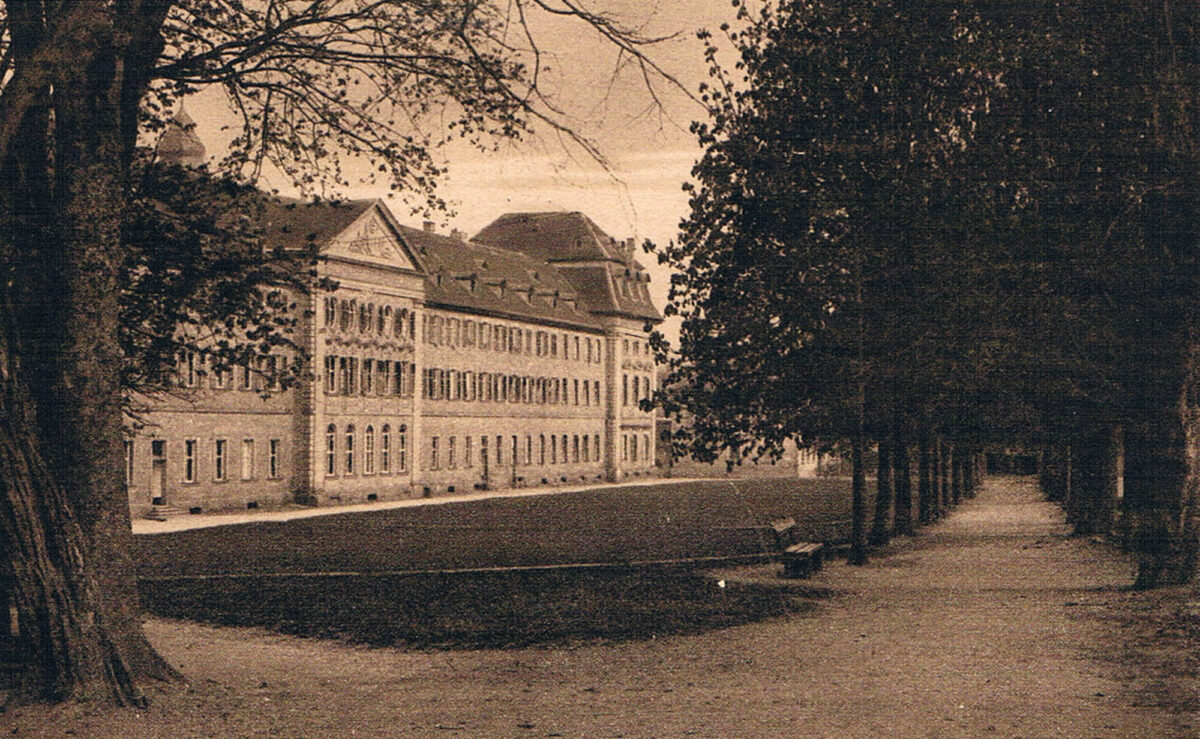

Im Konventbau lebten einst die Mönche des Benediktinerklosters. Hier befinden sich heute das Touristenbüro und Wohnräume.

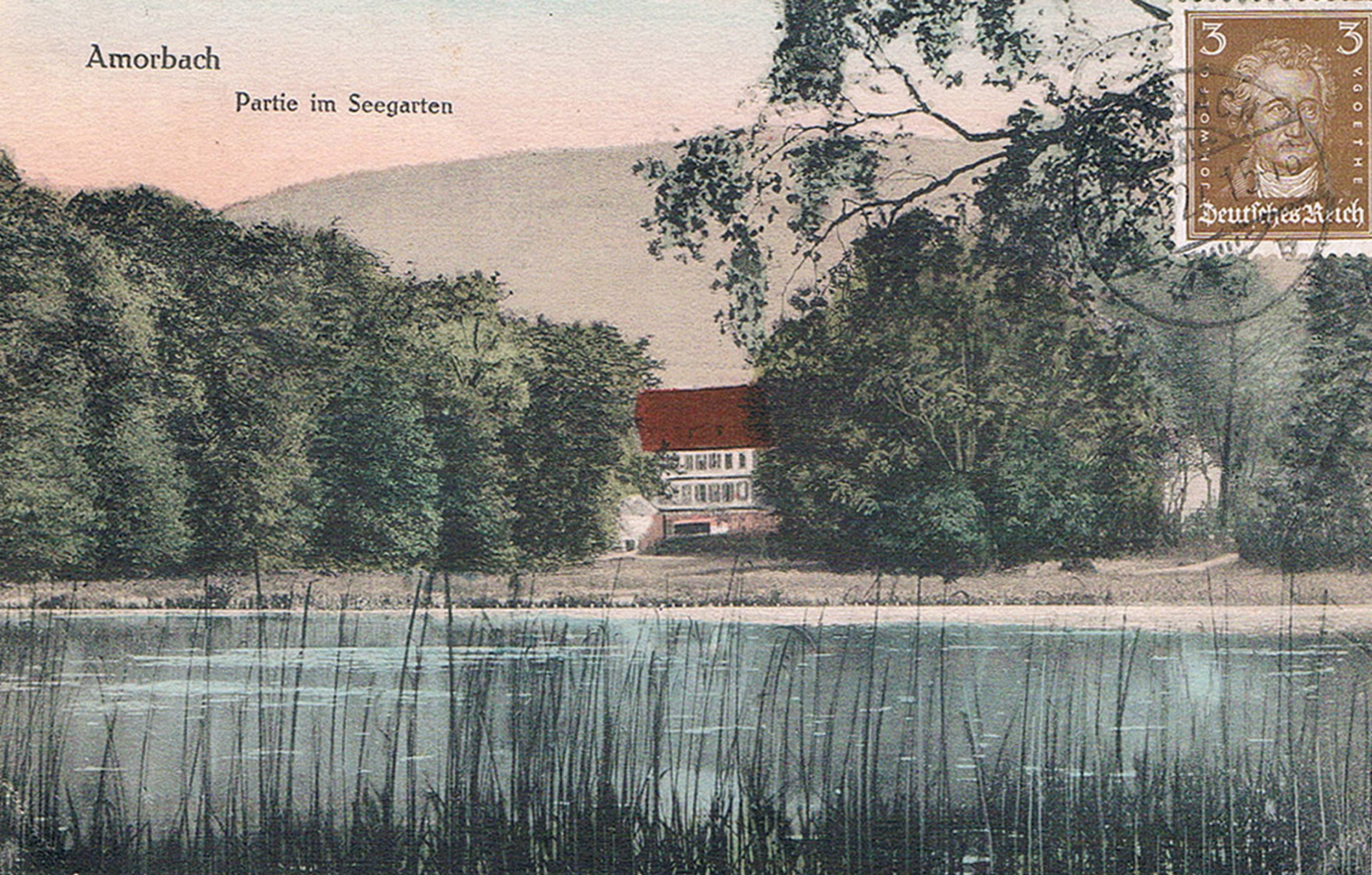

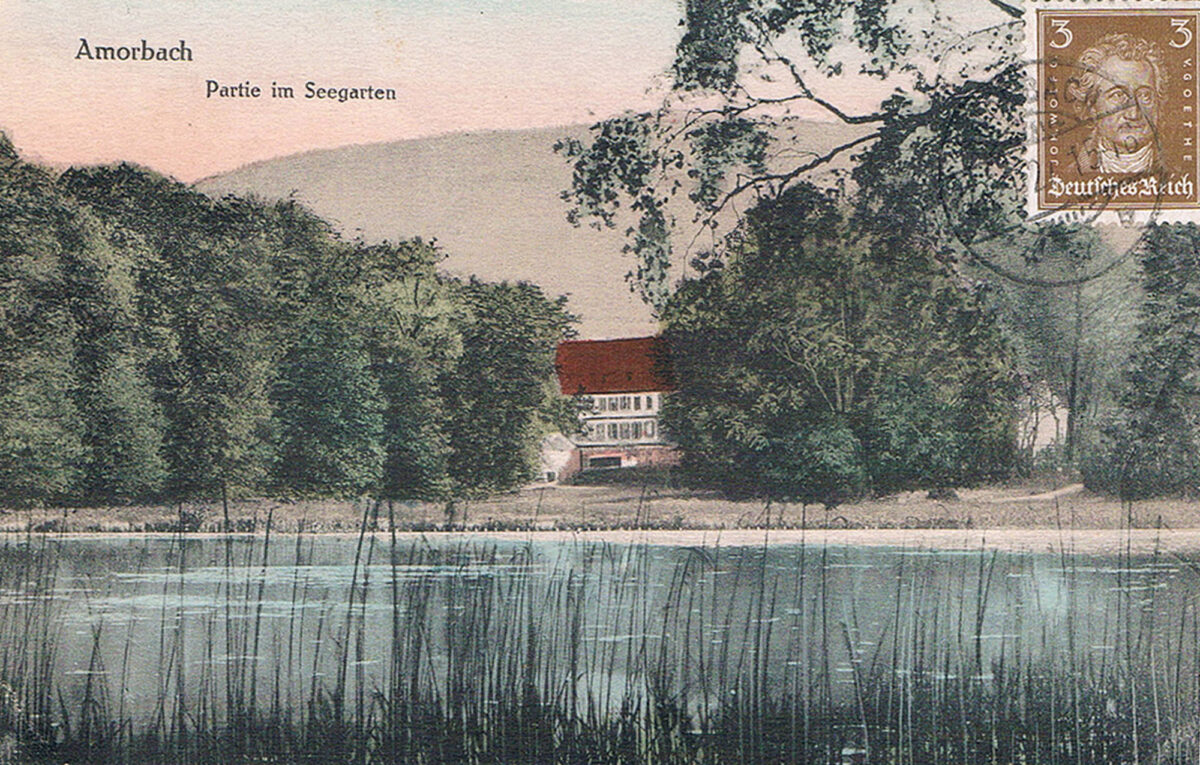

Im Seegarten vom Blickpunkt hinter dem See aus kann man vom Konventbau nur einen „kleinen, überschaubaren Abschnitt“ sehen. Diese malerische „Vedute“ wurde von dem Gartenarchitekten Sckell im Gartenplan zur Stadt hin vorgesehen. Das Kind ‚Teddie‘ Adorno sieht und erfährt „daran zum ersten Mal, was Architektur sei“.

„Ihm fehlt, außer den Eingängen, jede energische Gliederung. Dennoch erfuhr ich daran zum erstenmal, was Architektur sei. Bis heute weiß ich nicht, ob der Eindruck einfach darauf zurückgeht, daß mir am Konventsbau das Wesen von Stil aufging, oder ob doch in seinen Maßen, unter Verzicht auf jeglichen Eklat, etwas sich ausspricht, was danach die Bauten verloren.“

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 20

Abteikirche (Abbey Church)

Benedictine monastery of Romanesque origin. It was rebuilt as a baroque church at the end of the 18th century. Its baroque organ is famous. Built from 1774-1782, it is the largest organ created in the six generations of the Sulzbach organ-building workshop Stumm.

„Except for the entrance portals it lacks any form of energetic articulation. Nonetheless, at it I experienced for the first time what architecture was. Until this day I do not know whether this impression is simply based on the fact that in front of the Konventbau the essence of style dawned on me, or whether in its measurements, shunning any éclat, something expresses itself the buildings afterwards lost.“

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, page 20

Die Vedute des Konventbaus

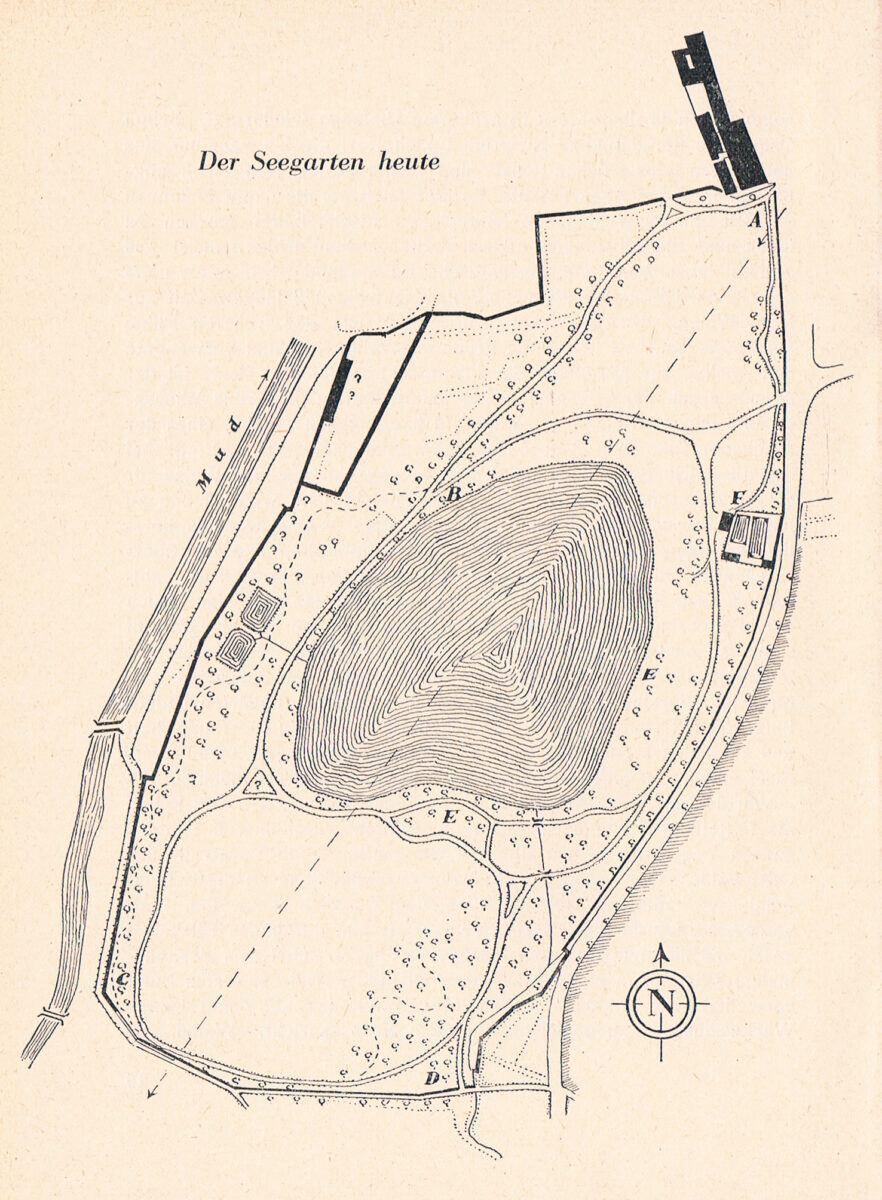

Wenn man von Süden her über den Weiher im Seegarten schaut, geht der Blick zwischen dem östlichen Ufer, das mit seinem dichten Bewuchs von Sträucher und Bäumen sehr schnell in die Höhe führt, und dem lichteren, linken Rand mit seinem Uferweg hart am Wasser, in nordöstliche Richtung auf den Schloßplatz und den Konventbau zu.

Das Terrain, ein Wiesenstück, steigt hier an, die es säumenden Bäume nähern sich einander und vom Blickpunkt hinter dem See aus kann man den Schloßplatz nicht sehen und vom Konventbau nur einen „kleinen, überschaubaren Abschnitt“. Das Kind Teddie Adorno erfährt, was der Konventbau in dieser Vedute zu sehen gibt.

Es erfährt „daran zum erstenmal, was Architektur sei.“ Der Mann in den Sechzigern, der den Essay Amorbach schreibt, erfährt dies erneut und reflektiert seine kindliche Erfahrung:

„Bis heute weiß ich nicht, ob der Eindruck einfach darauf zurückgeht, daß mir am Konventsbau das Wesen von Stil aufging […].“

Wenige Seiten später erläutert Adorno, aus seiner Erfahrung im amerikanischen Exil, was er unter Stil versteht. „Kommt man nach Amerika, so sehen alle Orte gleich aus. Die Standardisierung, Produkt von Technik und Monopol, beängstigt.“ [Amorbach, S. 23]. Stil erscheint dagegen als „qualitative Differenz“, als das Unvergleichliche, Unaustauschbare des Einzelnen, „selbst wenn nachträglich sich erweist, daß es nicht einzig war.“

Dem Konventbau „niedrig, außergewöhnlich lang, mit grünen Läden, angeschmiegt an die Abteikirche […] fehlt, außer den Eingängen, jede energische Gliederung.“

Im Gegensatz zur typischen Gliederung barocker und klassizistischer Bauten, wie sie z. B. Ignaz Neumanns Neuer Konventbau (1785) auf der östlichen Seite des Klosters zeigt, erscheint die ‘Unbestimmtheit᾿ des Alten Konventbaus (1690) zu seinem Stil zu gehören. Sie standardisiert nicht, hindert aber auch nicht, daß das Kind die Erfahrung von Architektur macht. Die Reflexion dieser kindlichen und wiederkehrenden Erfahrung führt bezeichnender Weise zu keiner Definition, was denn Architektur sei, sondern führt weiter in die offene Frage: „Bis heute weiß ich nicht, ob der Eindruck einfach darauf zurückgeht, daß mir am Konventsbau des Wesen von Stil aufging, oder ob doch in seinen Maßen, unter Verzicht auf jeglichen Eklat, etwas sich ausspricht, was danach die Bauten verloren.“

Es ist charakteristisch für den Essay Amorbach, daß kindliche Erfahrungen nicht nur erinnert werden – reizvolle anekdotische Einzelheiten – , sondern daß ihre Einsichten gelten, in der Reflexion Geltung gewinnen, über den kindlichen Horizont hinaus, und schließlich „bis heute“ und „stets noch“ die Gedanken und Fragen des Autors bewegen.

„Die Vedute […] gibt einen kleinen, überschaubaren Abschnitt des Klosters frei. Stets noch stellt an dem Teil die Schönheit wieder sich her, nach deren Grund ich vorm Ganzen vergeblich frage.“

Der Blick auf den Konventbau endet unversehens philosophisch. Aber die begrifflichen Momente – Teil und Ganzes und ihre Spannung, die Schönheit des Teils, fraglos, da sie sich erneuert, und die fragliche des Ganzen – werden nicht dialektisch durchgearbeitet. Sie tauchen auf im Zusammenhang von Erfahrung, Einsicht, Reflexion und gegenwärtigem Fragen; sie laufen vom Konventbau und aus dem Seegarten auf Adornos ÄSTHETISCHE THEORIE (1969) zu.

Text: Friedrich A. Uehlein

The vista of the Convent Building

When looking from the south across the lake in the Seegarten, the view ranges from the eastern bank, which, with its thick growth of bushes and trees rises quite fast, and the left bank with its path close to the water, in north-easterly direction toward the Schlossplatz and the Covent Building. The terrain, a meadow, slopes uphill, the bordering trees grow nearer to one another and from the point of view behind the lake, the Schlossplatz is unvisible and of the Convent Building one can see only a “small, immediately apprehensible segment”. The child Teddie Adorno, finds out what the Convent Building allows to be seen in this vision: “For the first time I experienced what architecture was.” The man in his sixties, who writes the essay AMORBACH, finds this out again and reflects upon his childhood and recurring experience: “Until this day I do not know whether this impression is simply based on the fact that in front of the Convent Building the essence of style dawned on me (…)”. A few pages later, Adorno explains what, from his experience in the United States, he means by style. “When you come to America, all places look alike. Standardizations, a product of technology and monopolies, is fearsome.” (Adorno, Amorbach, p. 23) Style, on the other hand, appears as qualitative difference, as the incomparable, the unexchangeable of the singular, “even if afterward it turns out not to have been unique”.

The Convent Building, is “of low structure, exceptionally long, with green shutters, clinging to the Abbey church. Except for the entrance portals it lacks any form of energetic articulation”. In contrast to the typical structure of baroque and classical buildings such as shown, for example, in Ignaz Neumann´s New Convent Building (1785), on the eastern side of the cloisters, the undefinitness of the Old Convent Building (1690) appears to belong to its style. It doesn’t standardize, but still doesn’t hinder the child and the man from making his experience of architecture. The reflection of this child-like and recurring experience leads, significantly, to no definition of what architecture might be, but leads up to the open question: “Until this day I do not know whether this impression is simply based on the fact that in front of the Convent Building the essence of style dawned on me, or whether in its measurements, shunning any éclat, something expresses itself the buildings afterwards lost.”

It is distinctive of the essay AMORBACH that childhood experiences are not only remembered – attractive anecdotal details-, but that their insight is valid, is gaining importance through reflection, way beyond the child᾿s horizon, and finally (“until today” and “always still”) moving the thoughts and questions of the author. “The vista (…) gives sight of a small, immediately apprehensible part of the Convent Building. At the part the beauty revives again and again, confronted with the whole I ask for its reason in vain.” Unexpectedly, the view of the Convent Building ends philosophically. But the conceptual moments — part and whole and their tension, the beauty of the individual part, unquestionable since it renews itself, and the uncertain one of the whole — are not being worked out through dialectically. They occur within the context of experience, insight, reflection and query, they run from the Covent Building and out of the Seegarten park towards Adorno´s AESTHETIC THEORY (1969).

Text: Friedrich A. Uehlein,

Translation: Annette Allwardt

Abbildungen: abbarchiv, Fürstenhaus zu Leinigen

Zitat aus: Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 20

Portrait Theodor W. Adorno, © Elisabeth Becker, 1961

Übersetzungen: Annette Allwardt

Video: Anna Tretter, Carolyn Krüger