Die protestantische Kirche war ursprünglich ein Benediktinerkloster mit romanischem Ursprung. Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts als Barockkirche umgebaut.

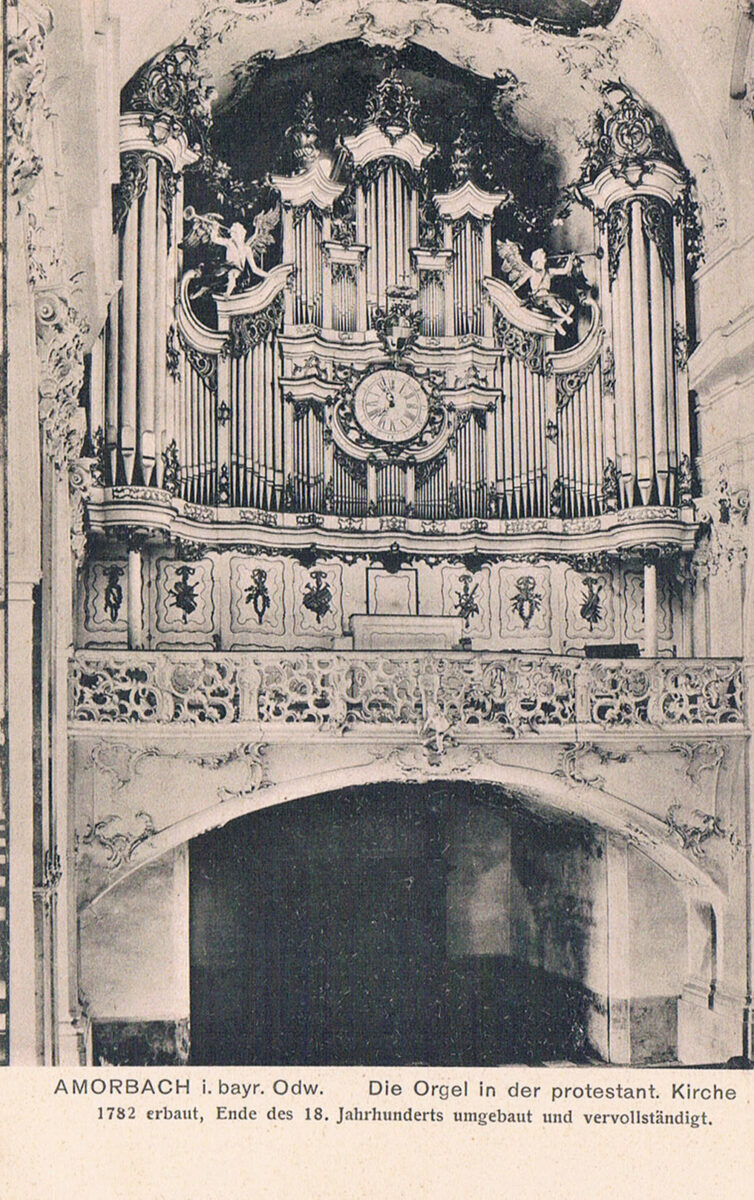

Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts als Barockkirche umgebaut. Berühmt ist ihre Barockorgel. Gebaut von 1774-1782 ist sie die größte, die in den sechs Generationen der Sulzbacher Orgelbau-Werkstatt Stumm geschaffen wurde.

„Um keinen Preis hätte es sich ausreden lassen, daß ein geheimer unterirdischer Gang von einer Höhle der Klosterruine St. Gotthard in den Amorbacher Konventsbau hinabführt.

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 20

Der war bis zur napoleonischen Säkularisierung eine Benediktinerabtei, niedrig, außergewöhnlich lang, mit grünen Läden, angeschmiegt an die Abteikirche.“

Abteikirche (Abbey Church)

Benedictine monastery of Romanesque origin. It was rebuilt as a baroque church at the end of the 18th century. Its baroque organ is famous. Built from 1774-1782, it is the largest organ created in the six generations of the Sulzbach organ-building workshop Stumm.

„Not at any price it would be talked out of the idea that there was a secret passageway underground leading from a cave of the cloister ruins of St. Gotthard down to the Konventbau in Amorbach.

Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, page 20

Until the Napoleonic secularization this convent building had been a Benedictine monastery; of low structure, exceptionally long, with green shutters, clinging to the abbey church.“

Ehemalige Abteikirche

Wieso kommt die Abteikirche in Adornos Amorbach-Text nur ganz am Rande – eigentlich gar nicht – vor? Und warum ging Adorno achtzehn Jahre lang seinem Amorbacher Kinderfreund Berthold Bührer beharrlich aus dem Weg? Hat das eine vielleicht mit dem anderen zu tun?

Mit großem Eifer gab Berthold Bührer (1908-1996), Sohn eines Fassdauben-Fabrikanten, während der „KdF-Gruppenzeit Hitlers“ (Arno Schmidt) den Alleinunterhalter auf der Orgelbank. Nach der „Wiederherstellung der Amorbacher Barockorgel durch den Fürsten von Leininingen und die [NS-] Gauleitung Mainfranken“ oblag ihm als Kantor der Abteikirche 1936 die „festliche Vorführung“ des Instruments vor „politisch führende[n] Stellen“ der NSDAP. Anschließend führte er regelmäßig „Orgelfeiern“ durch, „namentlich auch für die KdF-Gäste“, Reisegruppen der „NS-Gemeinschaft“ „Kraft durch Freude“. Das kann man in Berichten des Würzburger Nazi-Musikkritikers Oskar Kloeffel nachlesen („Zeitschrift für Musik. Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik“, Heft 12/1936 und Heft 11/1938).

Wenn sich Bührer in einem Brief vom 1. Februar 1968 an Adorno darüber beklagte, „ein Heer von Fremden“ werde jährlich durch die Abteikirche hindurchgeschleust, „obolusbringend!“, unterschlug er dabei seine eigene Rolle bei dieser hemmungslosen Kommerzialisierung, die zumindest vereinzelt Amorbach-Besucher durchaus irritierte. „Die berühmte Barockkirche gehört dem Fürsten von Leiningen!“ schrieb der Schriftsteller Werner Kraft 1959 an seinen Kollegen Wilhelm Lehmann).

Es gab für Adorno Gründe genug, jeden persönlichen Kontakt zu Bührer zu meiden, der zu jenen Reaktionären zählte, gegen die er in seinem Essay Bach gegen seine Liebhaber verteidigt (1951) anschrieb: „Sie haben aus ihm einen Orgelfestspielkomponisten für wohlerhaltene Barockstädte gemacht, ein Stück Ideologie“.

Text: Reinhard Pabst

Former Abbey Church

Why does the Abbey Church only appear in Adorno’s Amorbach text marginally – actually not at all? And why did Adorno constandly avoid seeing his Amorbach childhood friend Berthold Bührer for eighteen years? Does the former perhaps have something to do with the latter?

Abb: Stumm Organ in the Abbey Church

With great zeal, Berthold Bührer (1908-1996), son of a stave manufacturer, was the solo entertainer on the organ bench during Hitler’s „KdF-Gruppenzeit“ (Arno Schmidt). After the „restoration of the Amorbach Baroque organ by the Prince of Leininingen and the [NS-] Gauleitung Mainfranken“, he was responsible as cantor of the Abbey Church for the „festive presentation“ of the instrument to „politically leading organisations“ of the NSDAP in 1936. Subsequently, he regularly conducted „organ celebrations“, „especially also for the KdF guests“, travel groups of the „NS community“ „Kraft durch Freude“ (power through joy). This is recordet in reports by the Würzburg Nazi music critic, Oskar Kloeffel („Zeitschrift für Musik“, monthly journal for spiritual revival of german music“, issue 12/1936 and issue 11/1938).

When Bührer complained in a letter to Adorno on February 1, 1968, that „an army of strangers“ was every year being flooded through the Abbey Church, „paying their shares“, he therewith ignored his own role in this reckless commercializing, which indeed occasionally irritated visitors of Amorbach („The famous baroque church belongs to the Prince of Leiningen!“ the writer Werner Kraft wrote to his colleague Wilhelm Lehmann in 1959).

There were enough reasons for Adorno to avoid any personal contact with Bührer, who was one of those reactionaries against whom he wrote in his essay „Bach“, defending him against his adhearands (1951): „They made him into an organ festival composer for well-preserved baroque cities, a part of ideology“.

Text: Reinhard Pabst

Translation: Annette Allwardt

Abbildungen: kurzarchiv, abarchiv

Zitat aus: Theodor W. Adorno, Ohne Leitbild – Parva Aesthetica – AMORBACH, Seite 20

Portrait Theodor W. Adorno, © Elisabeth Becker, 1961

Übersetzungen: Annette Allwardt

Video: Anna Tretter, Carolyn Krüger