Fredie Beckmans

Auszug aus einer Serie von 42 Philosophen-Gräbern durch Europa für eine Zeitung. Jede Woche wurde eine Person mit Beschreibung des Grabes und deren Philosophie in der Zeitung NRC Handelsblatt veröffentlicht..

Drei Schicksalsgöttinnen

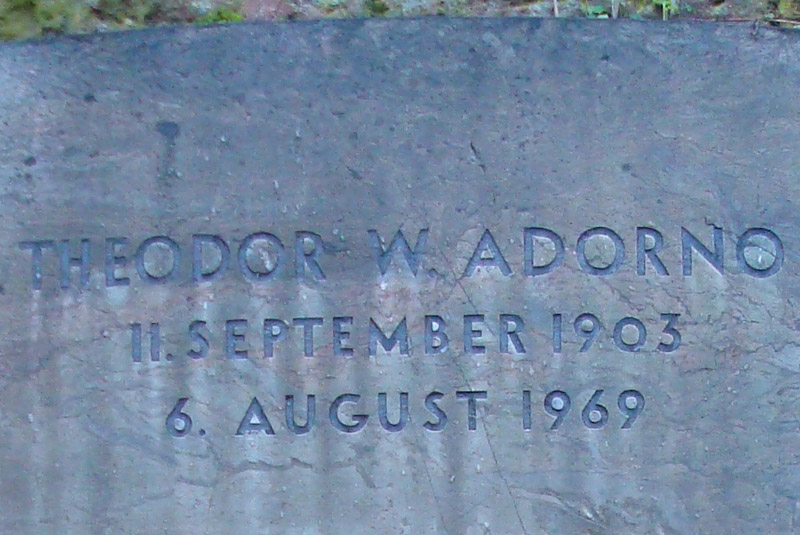

Maarten Doorman und Fredie Beckmans besuchen die Gräber von Philosophen. Diese Woche das von Adorno in Frankfurt am Main.

Der Philosoph und Komponist Theodor W. Adorno war ein Revolutionär. Mit einer atemberaubend aktuellen Analyse kritisierte er in fast unlesbarem Jargon die „Kulturindustrie”. Der Kapitalismus wiegt uns mit Unterhaltung in den Schlaf, meinte er. Die Massenkultur suggeriert uns, dass wir unabhängige Individuen sind, aber wir sind nur unkritische Konsumenten. Unsere Individualität, hätte er jetzt sagen können, beschränkt sich auf die Wahl eines eigenen Klingeltons.

Adornos Kritik an der Popkultur gilt als überholt, denn diese Kultur hat eindeutig gesiegt: im Fernsehen, im Internet und überall. Dennoch kann man behaupten, dass dieser Sieg seine Rechtmäßigkeit noch verstärkt hat. Nur wer sieht das schon? Adorno ist fast vergessen. Dass sein Name auf der rauen Marmorplatte über seinem Grab vom Regen fast ausgelöscht ist, ist ein schönes Beispiel dafür. Und für seine Unlesbarkeit. Die Namen seiner Mutter und seiner Frau sind deutlicher zu lesen. Auf dem Grab steht ein Lorbeerstrauch mit einer Rose darin. Zu Recht: Der Lorbeer ist das Attribut Apollos, und Apollo ist der Gott der Musik. Und des Orakels. Die Rose steht für Revolution.

Adorno inspirierte die Studentenunruhen der 1960er Jahre. Auch hier verschlang die Revolution ihre eigenen Kinder. Studenten besetzten nämlich sein Institut und Direktor Adorno rief die Polizei. Das war nicht klug. Im Frühjahr 1969 stürmten Revolutionäre seinen Hörsaal, nachdem die Basisgruppe Soziologie zu einer Besetzung aufgerufen hatte. Adorno musste öffentlich Selbstkritik üben. Als drei Studentinnen mit nackten Brüsten auf den stets ordentlich gekleideten Adorno zugingen, ergriff er erschrocken die Flucht. So wie er einst vor den Nazis nach Amerika geflohen war.

Dieser Vergleich mag übertrieben erscheinen, aber Adorno sah den Totalitarismus wieder aufkommen. Enttäuscht verließ er die Universität. Entgegen dem Rat seines Arztes fuhr er kurz darauf mit seiner Frau in die Schweiz, um dort hoch in den Bergen Urlaub zu machen. Auf einem 3000 m hohen Gipfel bekam er Herzprobleme. Adorno starb am nächsten Tag in einer Klinik in Visp.

Wer ein Lorbeerblatt vom Strauch pflückt und es in der Suppe mitkocht, nimmt beim Essen mehr als nur ein paar Moleküle des Philosophen Adorno zu sich. Das verleiht vielleicht philosophische Kraft, bietet aber keinerlei Widerstand gegen die nackten Brüste unserer pornografisierten Kulturindustrie.

Text: Maarten Doorman

Fredie Beckmans, geboren 1956 in Winterswijk. Studierte an der Rijksakademie Amsterdam von 1980 bis 1982.

Hat 1983 als junger und talentvoller Maler den Königlichen Preis für Malerei von Königin Beatrix überreicht bekommen.

Er ist heute Kunstmaler, Schriftsteller und lebt in Amsterdam.

In Holland publiziert er im Literaturmagazin „Hollands Maandblad”.

Er ließ sich vor einigen Jahren umschulen zum Zeitmaschinenmechaniker.

link zur website von Fredie Beckmans

link zu Fredie Beckmans Democratic Forest