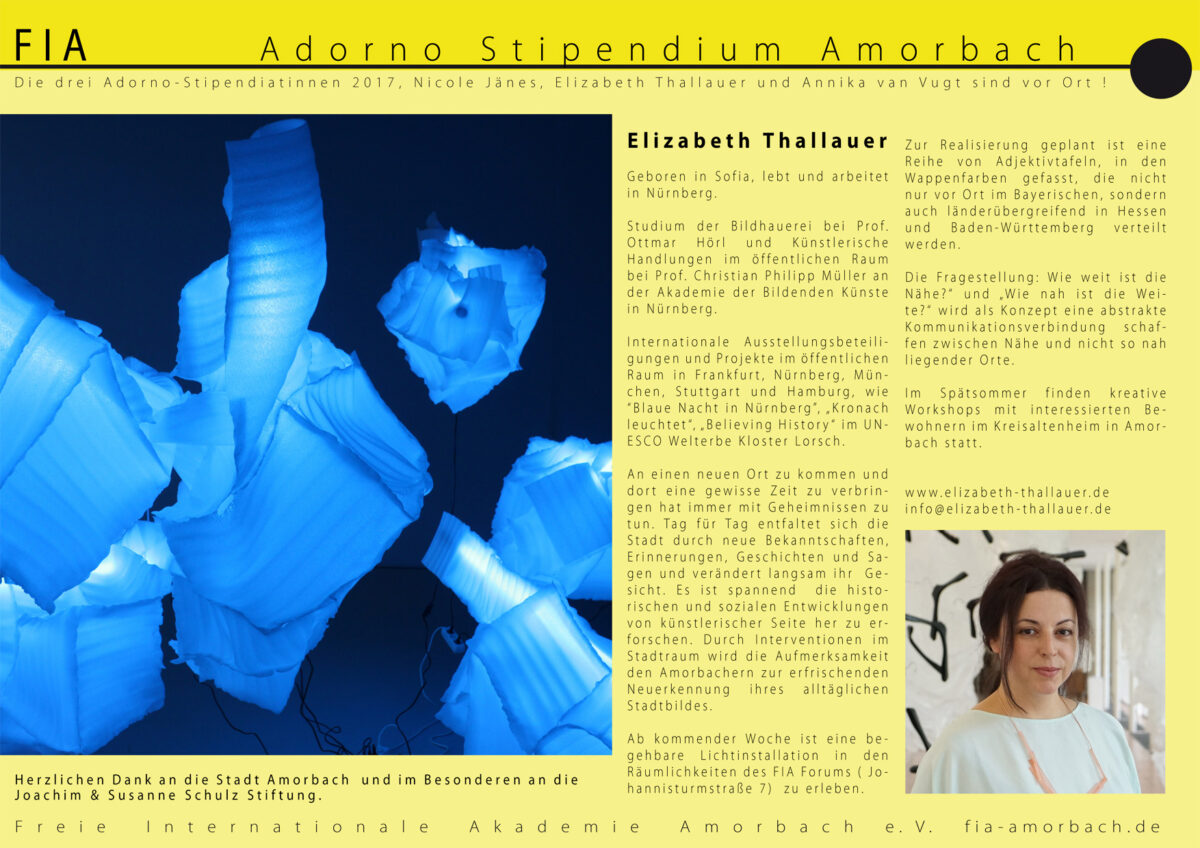

Elizabeth Thallauer

Folien, Neonröhren, FIA Forum, 23.-8.8.2017

FIA Adorno Stipendium 2017

AMORBAD

6.-7. Juli, Marktplatz 10, Amorbach

FIA Amorbach – Adorno Stipendium 2017

Elizabeth Thallauer

Woher wir kommen, wohin wir gehen

Diese leuchtende Intervention im alltäglichen Stadtbild verkörpert Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit, Vergangenheit und Zukunft.

Die Verwendung von Lichtquellen versinnbildlicht das Erhellende; eine Reminiszenz an das Kloster Amorbach und seine große Bedeutung für die kirchliche, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung im östlichen Odenwald.

Diese Arbeit geht nicht vom Stabilen, sondern vom Fragilen aus – nichts ist festgeschrieben, keine

handliche Deutung vorgegeben. In der Konstruktionslinie erkennt man eine steigende Spirale, die Richtung Himmel geht. Der obere Teil der Skulptur ist unabgeschlossen – das Potenzial zum Weiterbilden und Entwickeln steht offen.

Zwischen geometrischer Struktur und amorphem Gewebe entsteht ein Feld, wo wissenschaftliche Postulate in ihrer künstlerischen Übersetzung eine komplexe visuelle Form erhalten. Die farbliche Reduktion der Arbeit wird durch das Licht belebt und entfaltet neue organische Formen, die

gleichzeitig auch als Verhüllungen im Sinne des noch Unentdeckten und Unbekannten interpretiert werden können.

Eine metaphorische Darstellung vom Fluss der Zeit, die auf das Assoziationspotenzial des Betrachters

verweist und Fragen stellt, die zum Nachdenken führen

AMORBAD – Blaue Folien

Durch einen langen, fast meditativen Prozess der Gestaltung entstehen die Umrisse einer Welle, die in verschiedenen Schichten aufgebaut wird. Die Skulptur besteht aus blauen Folien, die durch Heißluft geschmolzen und so geformt werden können.

Die Installation bleibt dynamisch und bewahrt das Potenzial zum Umformen und zur

Veränderung. Das Element Wasser ist ein symbolischer Informationsträger, welches Diesseits und

Jenseits miteinander verbindet.

Elizabeth Thallauer

Präsentation im Amtsblatt Amorbach (pdf)

AMORBAD – AMORWELLE – AMORQUELLE

Der Gerber Georg Anton Jordan entdeckte um 1830 zufällig, dass sich das Leder, das mit dem Wasser seines Hofbrunnens in Berührung kam, verfärbte. Eine Untersuchung des Wassers durch den Chemiker Professor Bickel in Würzburg ergab, dass das Wasser außer Laugensalz, salzsaurem Salz, Eisen und Kalkerde auch einen guten Teil Schwefel enthielt.

Daraufhin versuchte Jordan, das gesamte Anwesen für 6.000 Gulden an die Stadt zu verkaufen, damit diese ein Heilbad daraus bauen würde, was jedoch scheiterte. Jordan entschloss sich, selbst ein Heilbad aufzubauen, und ließ hierzu ein erneutes, exakteres Gutachten anfertigen, diesmal durch den Würzburger Hofrat Professor Osan.

Das Wasser wurde als alkalisch-muriatischer Säuerling mit Humussäure, humussaurem Eisenoxidul, kohlensaurem Natron, schwefel- und phosphorsaurem Natron sowie schwefelsaurer Kalkerde und Kieselerde in außergewöhnlicher Menge charakterisiert, mit dem sich nach Meinung Osans sehr viele Leiden kurieren ließen. Jordan ließ nach diesem Gutachten zwei weitere Brunnen bohren und im Hinterhaus seiner Wohnung ein Badehaus einrichten, sodass er 1833 eine Badeanstalt eröffnen konnte. Es handelte sich um acht separate Räume mit Wannenbädern, für die warmes und kaltes Wasser zur Verfügung stand.

Das Jordans-Bad war innerhalb kürzester Zeit aufgrund seines mineralhaltigen Heilwassers weit über Amorbach hinaus bekannt. Der Eintritt war für damalige Verhältnisse recht teuer, er kostete in den Anfangsjahren 24 Kreuzer für ein Einzelbad und vier Gulden für ein Abonnement von 12 Eintritten, womit ein Einzelbad 20 Kreuzer kostete.

1842 erhielt Jordan die „Lizenz zur Essigsiederei und Liqueurdestillation“, die er dazu nutzte, neben dem Badebetrieb auch eine Likör- und Essigfabrik zu betreiben.

Nach Georg Anton Jordans Tod 1848 übernahm sein aus Walldürn stammender Neffe Franz Jakob die Badeanstalt und nahm beträchtliche Investitionen vor. So wurden unter anderem das Badegebäude saniert und ein Flussbad am Billbach aufgebaut. Um 1860 wurde das Badehaus komplett erneuert und vergrößert. Am 20. Dezember 1866 erhielt Jordan nach mehreren Anläufen die Konzessionsurkunde, mit der ihm das Brau- und Zapfrecht eingeräumt wurde. Somit konnte er zum Badebetrieb auch ein Wirtshaus (später „Gasthaus zum Deutschen Hof“) mit einer kleinen Brauerei und einer kleinen Brennerei betreiben.

Ab Oktober 1876 übernahm sein Sohn Wilhelm sämtliche Geschäfte. Um 1890 erreichte der Bäderbetrieb seinen Höhepunkt. Danach nahmen die Besucherzahlen stetig ab, was zum einen der zunehmend schlechteren Wasserqualität durch Abwasserverunreinigung und zum anderen dem abnehmenden Interesse an den scheinbar altmodischen Wasserkuren geschuldet war. 1913 wurde der Badebetrieb eingestellt, die Quellen wurden zugeschüttet.

( Informationen über das Jordansbad, Wikipedia / nach Bernhard Springer )

ADORNO STIPENDIUM 2017

Konzeption, künstlerische Leitung und die Unterstützung bei der Realisierung der entstehenden Projekte vor Ort, sowie die Betreuung der Absolventen liegt bei Anna Tretter.

Für die Unterstützung danken wir der Stadt Amorbach und besonders der