Blickt man vom Rand des Schloßplatzes nach Südwesten, über die leicht abfallende Wiese und eine Gruppe für sich stehender Bäume auf den Weiher hinab und über ihn hinweg, so sieht man den Seegarten in seiner ganzen Erstreckung. Der Standpunkt, der diese Sicht erlaubt, liegt in dem „kleinen, überschaubaren Abschnitt“, den die Vedute freigegeben hat.

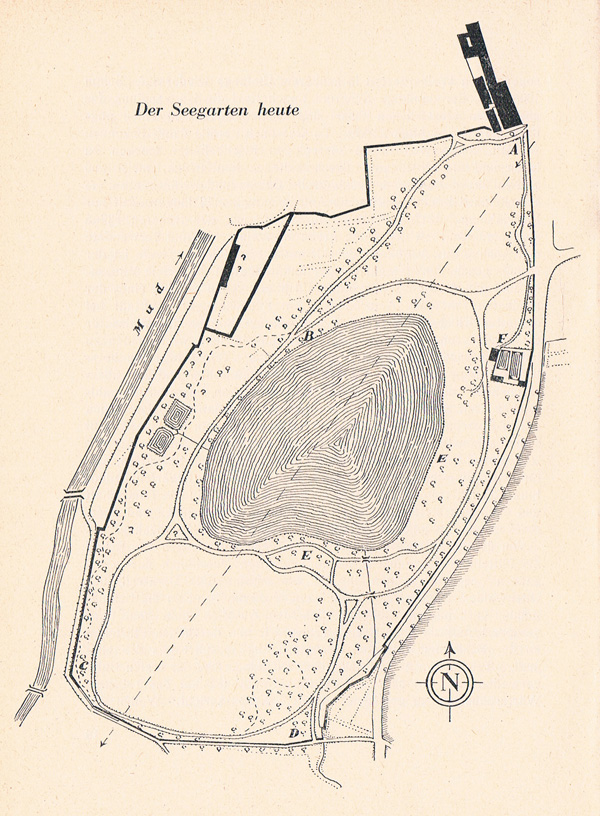

Bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Areal vom Obst- und Gemüsegarten und den Fischteichen des Klosters eingenommen. Ein Plan von 1790 zeigt, wie dicht gepackt Spargel- und Gemüsepflanzungen, Wiesen- und Baumstücke, Mistbeete, ein Treibhaus, eine Orangerie, ein Blumengärtchen, eine Bohnenallee, ein Hopfendamm usw. und sieben Teiche beieinander liegen: eine offensichtlich intensive Ökonomie. Infolge der napoleonischen Säkularisation und des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25. Februar 1803 fällt Amorbach an das Fürstenhaus Leiningen. Der neue Landesherr Karl Friedrich Wilhelm zu Leiningen löst am 2. März 1803 die Abtei auf. In der folgenden Zeit versucht er mit großem Elan die ehemals mainzischen, würzburgischen und pfälzischen Landesteile im neuen Fürstentum zu einen. Trotzdem gerät auch eine kleine Angelegenheit, wie der ehemals klösterliche Ökonomiegarten, nicht aus dem Blick. Bereits am 27. Oktober 1803 bittet der Fürst den badischen Staatsminister von Geiling „‘Sckell mit seinem Rath und Kenntnissen benützen zu dörfen, welcher ehemals meinen Garten zu Dürckheim angelegt hat und zu welchem ich ein vorzügliches Vertrauen habe. ᾿Er soll das „Lokale“ in Amorbach einsehen und die Anlage entwerfen.“ [Kellner, SEEGARTEN, S. 10] Friedrich Ludwig Sckell war damals Hofgärtner in Schwetzingen und Gartendirektor der kurfürstliche Gärten der Pfalz und Bayerns. 1804 wird er Hofgartenintendant in München, wo er den Englischen Garten vollendet und in Nymphenburg den barocken Schloßgarten mit einem Landschaftsgarten verbindet. Sckell liefert „die Anlage“ und 1806/07 beginnt die Arbeit, 1817 wird die Umgestaltung vollendet.

Geht man von dem bisher gewählten Blickpunkt am Rande des Schloßplatzes in den Garten hinein zum Fischhaus und an ihm vorüber, so sieht man auf dem Wiesengrund zum See schöne Baumgruppen. Der schmale Weg führt an einem steil ansteigenden Hang mit Gebüsch und Bäumen entlang. Oben führt die Straße nach Kirchzell. Man kann sie nicht sehen (nur hören). Die mittelgroßen und größeren Bäume überragen sie und schließen sich, für den Spaziergänger, mit den Bäumen jenseits der Straße zusammen.

Auf der gegenüberliegenden Seite des Weihers führt der Weg hart am Ufer entlang und zurück zum nördlichen Ende des Gartens. Von Gebüsch gedeckt und von Bäumen überragt läuft hier eine Mauer entlang und trennt den Garten von der Mud. Aber man kann diese Trennung nur auf einem Lageplan, erkennen, oder vielleicht einmal im Winter nach Blätter- und Schneefall. Die Pflanzweise, Gruppierung und Verbindung der Bäume und Sträucher überspielt die Trennung und macht sie unsichtbar, mehr noch, sie zieht den steil ansteigenden Wald des Wolkmann, jenseits der Mud, in den Garten herein.

Der Seegarten hebt sich nicht von der Landschaft ab, die ihn umgibt. Er gewinnt seine Gestalt nicht, indem er sich von ihr abgrenzt, sondern sich mit ihr verbindet.

Sckell hat in seinem Buch BEITRÄGE ZUR BILDENDEN GARTENKUNST (1818) diesen Grundzug des Landschaftsgartens bis in die Details der Platzwahl, der Planung, der Vorbereitung der Anlage, der Wahl der Pflanzen und der Pflanzweise ausgeführt. „Vor allen Dingen benütze der Gartenkünstler aber die äußeren Naturschönheiten […]: You must call in the Country, sagt Pope: I h r m ü ß t d i e ä u s s e r e L a n d s c h a f t h e r e i n r u f e n.“ [BEITRÄGE S. 45] Wie aber kann man die äußeren Naturschönheiten in ein beschränktes Gartenareal hereinrufen? An der West- und Ostseite des Seegartens mit ihren Übergängen in die Waldungen des Wolkmann und den Abhang des Beuchener Bergs drängt sich diese Frage nicht auf, um so deutlicher aber an der südlichen, von Osten nach Westen verlaufenden Grenze.

Die Eingrenzung auch einer kleinen, beschränkten Anlage und die Ausgrenzung der natürlichen Umgebung widersprechen dem Charakter des Landschaftsgartens. Sckell bringt in seinen BEITRÄGEN die englische Lösung ins Spiel, die sogenannten Hahas, das sind Grenzgräben im Boden, die man nur gewahrt, wenn man kurz vor ihnen steht (sunk fences). Der Gartenkünstler, schreibt er „wende vorzüglich die Haha‘s, die keine Grenze, keinen Schluß wahrnehmen lassen dürfen, da an, wo seiner Gartenparthie an Ausdehnung mangelt. Da verbinde er das Schöne der äußern Landschaft mit seiner beschränkten Garten-Anlage und täusche mit ihrer Beschränktheit.“ [BEITRÄGE S. 63] Im Seegarten wurde diese Lösung nicht wortwörtlich angewendet. Die große Wiese südlich des Weihers wird nicht durch ein Haha markiert. An dessen Stelle steht ein Zaun, der jedoch so leicht zu durchschauen und zu übersehen ist, daß er „keine Grenze, keinen Schluß“ wahrnehmen läßt, sondern den Blick ins Tal der Mud freigibt, zwischen Wolkmann und dem Beuchener Berg hindurch, an der Pulvermühle und dem Glasbrünnlein vorbei und auf Buch und die Burg Wildenberg zu. Wie weit reicht der Blick in die schöne äußere Landschaft und täuscht einen über die Beschränktheit des Gartens? Er reicht bis dorthin, wo man nichts bestimmtes Dingliches mehr unterscheiden kann, ins Unabsehbare.

Friedrich A. Uehlein 2020

Fotos: Fürstenhaus zu Leinigen, abbarchiv