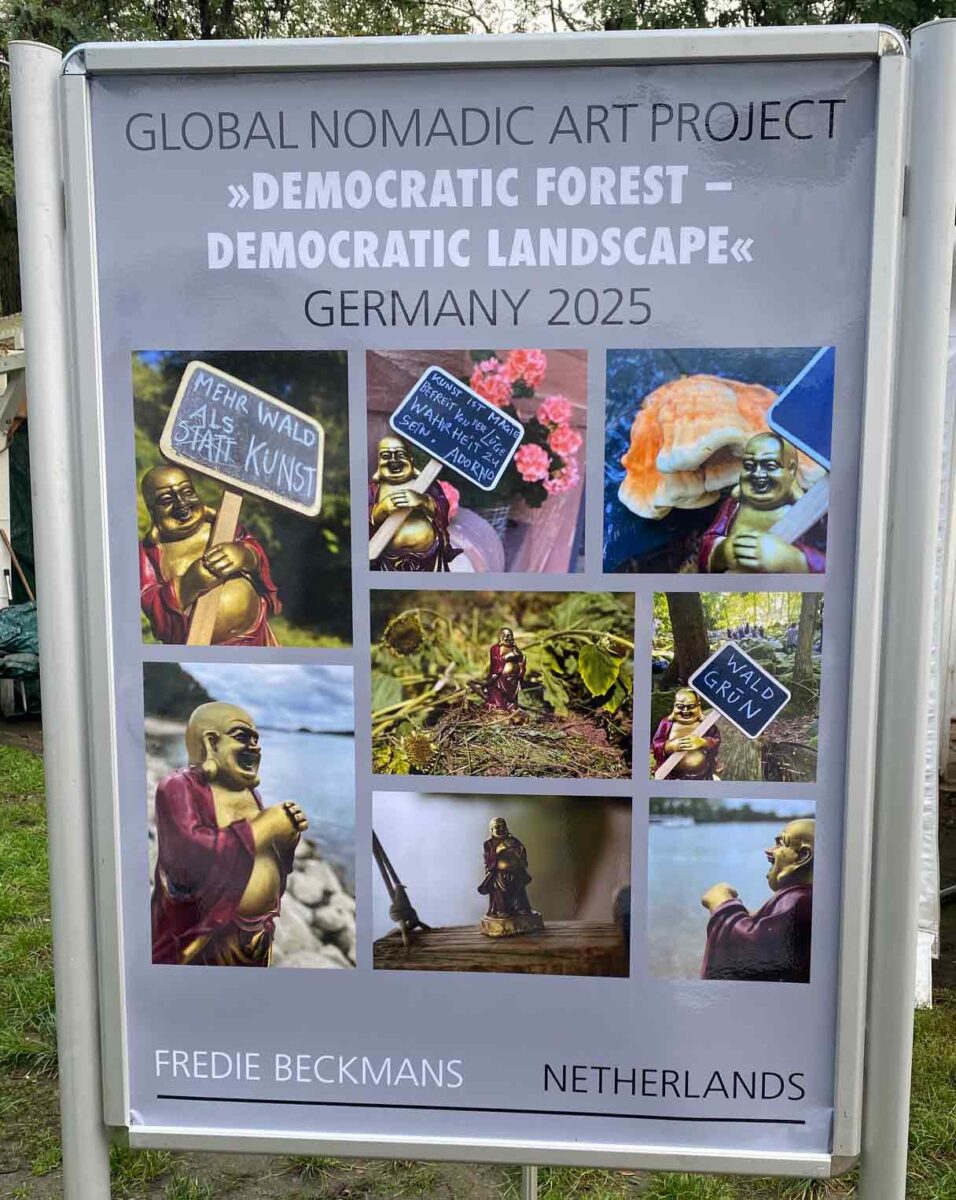

– Democratic Forest – Democratic Landscape-

Vorankündigung – am 10. Mai 2026 kommt Fredie Beckmans zur FIA nach Amorbach –

Fredie Beckmans, geboren 1956 in Winterswijk. Studierte an der Rijksakademie Amsterdam von 1980 bis 1982.

Hat 1983 als junger und talentvoller Maler den Königlichen Preis für Malerei von Königin Beatrix überreicht bekommen.

Er ist heute Kunstmaler, Schriftsteller und lebt in Amsterdam.

In Holland publiziert er im Literaturmagazin „Hollands Maandblad”.

Er ließ sich vor einigen Jahren umschulen zum Zeitmaschinenmechaniker.

link zur website von Fredie Beckmans – link zu Fredie Beckmans Beitrag Adornos Grab

Fredie Beckmans „zwecklose Darmstädter Vogelwanderung“

GLOBAL NOMADIC ART PROJEKT

Darmstadt, 2025

Vogelbeobachtungen und die Kunst der Selbsterhaltung

Lieber Redakteur von Faust Kultur, nur wenig Zeit zum Schreiben – ich muss jetzt wirklich einen nutzlosen Waldspaziergang mit einem zweidimensionalen Fernglas vorbereiten. 25 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, und ich habe nur 30 flache Ferngläser dabei. Wie viel werden sie lernen! Ich hoffe, dass das Wetter sehr schlecht sein wird.

Als Maler schmiere ich oft Farbe auf meine Leinwände für mehr Geld, als ich später zurückbekomme. Das ist kein gutes Geschäftsmodell. Während ich male, denke ich gerne darüber nach, wie ich zu Geld kommen könnte. Dann fließen die Ideen nur so ein. Ich habe sowieso mehr Ideen als dass es Farbe in meinen Tuben gibt. Als die allerbeste Idee kam, konnte man an dem Bild sehen, dass etwas in mir brodelte. Dieses Bild war viel schlechter als die anderen, aber die Idee war viel besser als die anderen. Die Idee, kurz gesagt, war: bei zwecklosen Spaziergängen gegen ein Honorar Geschichten zu erzählen. Ich würde starke Geschichten umfunktionieren, sie während einer Reihe von zwecklosen Spaziergängen erzählen und für eine angemessene Vergütung nach Tiefe suchen. So konnte ich mich über Wasser halten, denn Tiefe ist das, was die Leute wollen und wofür sie viel Geld bezahlen.

Es würde nicht viel Aufwand bedeuten. Denken Sie an nichts und lassen Sie einfach heraus, was Sie sehen, hören oder fühlen. Klingt flott und daher profitabel. Übrigens sollten wir zweckloses Wandern nicht mit sinnloses Wandern verwechseln. Das tun sehr unterschiedliche Menschen. Zu viel Therapie, zu viel Urlaub, zu wenig Kunst. Nicht mein Stil.

Damit ich mich nicht verirre habe ich mich ein wenig vorbereitet. Ich habe ein paar Angebote nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz geschickt: Ich war buchbar für ein neues Projekt: Zwecklose Wanderungen. Das hat sich durchgesetzt. In den Niederlanden habe ich auch einen nutzlosen Probelauf durchgeführt. In Amsterdam im Vondelpark; niemanden und es hat keinen Hund angelockt. Es regnete und ich hatte vergessen, die Einladungen zu verschicken.

Heute gebe ich einen nutzlosen Waldspaziergang in Deutschland. Zum Glück habe ich die Einladungen noch rechtzeitig verschickt. Versammeln Sie sich am Waldrand bei Darmstadt, der Stadt, die keine eigene Wurst hat. Mit einem solchen Namen ist das auch nicht nötig. Es ist schon wurstig genug.

Heute Morgen besuchte ich zunächst ein Antiquariat in Darmstadt, in der Hoffnung, dort ein Buch von Robert Walser zu finden. Er ist der Bruder des Malers Karl Walser und Schweizer Meister im Beschreiben unnützer Spaziergänge. Ab 1929 litt Walser unter schweren psychischen Symptomen: Angstzustände, Psychosen, Erscheinungen, Stimmen in seinem Kopf, dieser art von Arbeit. Zwischendurch schrieb er weiter, doch als er 1933 in die Irrenanstalt Waldau in Herisau eingewiesen wurde, legte er die Feder endgültig nieder, auch weil es nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland nur noch einen begrenzten Markt für sein Werk gab. Walser verließ das Irrenhaus schließlich nie mehr, selbst als er für geheilt erklärt wurde. Er unternahm fast jeden Tag lange, völlig sinnlose Spaziergänge in den verschneiten Bergen und starb am Weihnachtstag 1956 während eines solchen Spaziergangs an einem Herzinfarkt. Die Fotos des toten Wanderers im Schnee erinnern sehr an das Bild, das Walser selbst in seinem ersten Roman Geschwister Tanner von einem Toten im Schnee gemalt hat.

Deshalb habe ich nach einem Buch von ihm gesucht. Im Antiquitätengeschäft Bläschke standen diese Tischen voller abgewertete Bücher und Lockvögel draußen auf der Straße. Ich war froh und dankbar, als ich tatsächlich eine Sammlung von Walsers Erzählungen entdeckte: Fritz Kochers Aufsätze, sein Debüt von 1904. Mit meiner Lieblingszeile, die ich später während des nutzlosen Spaziergangs fehlerfrei auf Deutsch vortragen werde: „Die Dichter, das ist wahr, lieben den Wald, die Kunstmaler auch, das ist ebenso wahr, und auch alle guten Menschen, aber vor allem verliebte Paare!” Und das alles für nur 1 Euro.

Aber gebrauchte Bücher sind wie Pilze die aus dem Boden schiessen. Immer ein bisschen weiter suchen, wenn man gefunden hat, was man sucht, ist mein Motto. Aufgrund der Aufregung folgt oft und schnell ein zweiter Fang; das Adrenalin sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit. Dennoch war ich verblüfft, als ich auf demselben Tisch ein deutsches gebundenes Buch sah, das ich selbst vor etwa 20 Jahren mitverfasst habe, und zwar auf Deutsch. Das Buch heißt: Wie Franz Beckenbauer mir einmal viel zu nahe kam, und ich hatte es bis zu diesem Fund in Darmstadt völlig vergessen. Ich habe damals schon deutsche Texte für Musikprogramme im Hessischen Rundfunk geschrieben, aber in Buchform erklimmt man schon einen literarischen Berg.

Keine Preisangabe im Buch. Ich fragte, was das Buch kosten sollte. An den Wochenenden, so die Verkäuferin, gehen die gebundenen Bücher für 1 Euro pro Kilo weg. Diesen literarischen Berg zu erklimmen, klang plötzlich wie Sisyphus, der mit einem Haufen Bücher in einem Kartoffelsack einen Berg des Analphabetismus erklimmen muss. Das Buch wog 522 Gramm. Genau 0,52 Euro, sagte sie. In Deutschland kann man noch mit Cents bezahlen, und Feilschen ist nicht meine Stärke. Ich habe einen anderen Ansatz versucht und gesagt, dass das Buch zwei Kurzgeschichten von mir enthält. Eine Begegnung mit Karl Lagerfeld und eine mit unserem aktuellen König. Vielleicht kann ich es jetzt umsonst bekommen, dachte ich. Das stimmt nicht. Es stellte sich heraus, dass so oft Schriftsteller in ihr Geschäft kamen und fragten, ob sie ihre eigenen Bücher kostenlos mitnehmen könnten. Sie konnte es nicht tun. Verzeihung, ich war nicht auf der Suche, das betreffende Buch hat mich gefunden.

Ein hoffnungsloser Fall, ich habe das Buch nicht einmal gegen einen halben Euro erhalten. Sie fragte, ob ich eine Widmung vorne in das Buch schreiben wolle, dann würde sie es mit nach Hause nehmen, um es zuerst zu lesen, und dann würde es zu ihr in den Schrank kommen. In einem speziellen Regal mit Büchern von Autoren, die in ihrem Antiquariat ein Buch gefunden haben und fragten, ob sie es nicht kostenlos mit nach Hause nehmen könnten.

Weil sie eine schöne Zahnlücke hatte, habe ich sie so gelassen. Meine Widmung schrieb ich auf Niederländisch: ‘Voor Olga – misschien is niets geheel waar, en zelfs dat niet. Franz Höllenkampf.’ Ups, warum mache ich das schon wieder? Mein Drang, an den Knöpfen der Wahrheit zu drehen. Ich habe in Deutschland unter diesem Namen Geschichten geschrieben, versuche ich sie zu beruhigen. Der Nachname ist der meiner Mutter, und dieser Vorname sollte zu meinem Vornamen werden. Aber meine Mutter wollte nicht, dass ich als Franz denselben Vornamen trage wie ihr Mann, ihr Bruder, ihr Vater und ihr Cousin.

Letztendlich ist es Zeit für die eigentliche Wanderung. Es fängt gut an. Einige ältere Leute, Kunstsammler und ein junger Mann, der barfuß ist und ein großes Pflaster am Hals hat. Ich ignoriere die nackten Füße, zeige auf das Megapflaster und frage, ob es mit der Guillotine nicht geklappt hat. Er antwortet, dass er immer barfuß geht, in der Stadt und auch wie jetzt im Wald. Seine Füße sehen gesund, sauber und gepflegt aus, ich frage nicht weiter nach dem riesigen Pflaster, sondern denke das meine. Ein Schal ist oft zu kurz und ein Elektrokabel nicht stark genug. War er vielleicht eine Art junger Robert Walser, der mich auf diesem zecklosen Spaziergang ein Stück begleiten würde? Er stellt eine Gegenfrage. Ob ich den Unterschied zwischen einem sinnlosen und einem zwecklosen Spaziergang erklären möchte. Im Idealfall würde ich eine solche Eingangsfrage gerne umgehen, da sich die Antwort am Ende des Spaziergangs von selbst ergeben sollte.

Dennoch werde ich eine Erklärung abgeben. Es ist mit einem zwecklosen Spaziergang wie mit einer Fahrt in einem Ferrari. Sie gehen nirgendwo hin, Sie kommen nirgendwo an. Sie starten den Motor des vor Ihrem Haus geparkten Ferraris und rasen drei Stunden lang mit viel zu hoher Geschwindigkeit über die Autobahnen, und am Ende der Fahrt stehen Sie wieder vor Ihrer Haustür. Sie sind nirgendwo gewesen und haben nichts gesehen, und doch haben Sie eine bereichernde Erfahrung gemacht. Ein sinnloser Spaziergang kann mit einem Volkswagen Polo verglichen werden. Man steht vor der Tür, und nach zwei Stunden steht man immer noch im Stau, und nach drei Stunden ist man immer noch nicht in dem Kino, in dem man sich etwas ansehen wollte, dessen Titel man schon vergessen hat. Sie sind nirgendwo gewesen, haben nichts gesehen und haben eine sinnlose Erfahrung gemacht.

Die 25 Teilnehmer an meinem zwecklosen Spaziergang nicken verständnislos. Eigentlich wollte ich sagen, dass das nutzlose Wissen, das Sie auf meinen Wanderungen gewinnen, Sie als positiven Ballast für den Rest Ihres Lebens mitnehmen werden. Aber das klingt nicht gut, jetzt, wo wir alle mit diesen flachen, zweidimensionalen Ferngläsern herumspielen. Sprich: ausgeschnittene Bilder von Ferngläsern, die an einer Schnur um den Hals hängen. In den ersten 10 Minuten sage ich weiter nichts. Manchmal kann es sehr klug sein, gar nichts zu sagen. Die Vögel singen und die Sonne scheint.

Die nutzlosen Wanderer können die Stille jedoch nicht besonders gut ertragen. Sie fangen an, mir auszuhören.

– Was tust du am liebsten, wenn du allein im Wald bist?

– In die Pilzen gehen.

– Warum sind Sie dann Ornithologe geworden?

– Aus purer Langeweile. Mitten im Winter gibt es kaum Pilze und man hat trotzdem Lust auf etwas. Ein paar fette Knödel vor dem Fenster und Sie sind im Nu ein Vogelbeobachter.

– Und diese flachen, zweidimensionalen Ferngläser?

– Sie brauchen kein Fernglas, um ungewöhnliche Vögel zu sehen. Wir sehen sowieso den ganzen Tag lang zu viel.

– Wonach werden Sie in der Natur selbst suchen?

Fragen, Fragen, Fragen. Ich war gerade diesen Sommer in der Schweiz im Rhonetal zwischen zwei Alpenketten und bin von irgendwo nach nirgendwo gewandert. Vor mir erstreckten sich unbewirtschaftete Wiesen. Hinter mir im Gras schlängelte sich der Weg, den ich entlanggegangen war. Ein Schlachtfeld: abgeknickte Grasbüschel, in denen Vögel gehofft hatten, etwas zu finden, ein neugieriger Wurm, der gekommen war, um sich umzusehen, und dies mit dem Tod bezahlte. Die Geschichte eines Spaziergangs. Die Zukunft lag vor mir: eine Wiese, die noch unberührt und unbetreten war, voll von großen Erwartungen. Ich schweige und denke nach.

– Geht es Ihnen auch gut?

Zwecklose Spaziergänger stellen oft zwecklose Fragen. Wenn sie bereits bezahlt hätten, hätte ich sie weggeschickt. Dann erinnere ich mich plötzlich: Ich war 12 Jahre alt, und ein Freund fragte mich, ob ich mit ihm Vögel beobachten wolle. Es war Herbst und wir hatten schon unsere Schals umgeschlagen. Wir waren zu viert auf der Suche nach Pilzen. Vogelbeobachtung? fragte ich naiv, wir sind doch schon im Wald, oder? Er fragte mich nochmals und nun sehr eindringlich, ob ich mit ihm Vögel beobachten wolle. Ich spürte, wie die Stimmung umkippte und fragte, ob er stachelige Limonade meinte? Nein, das war für Kinder unter zehn Jahren. Verdrehen des Handgelenks einer Person mit zwei Händen gegen den Uhrzeigersinn. Prickelnde Limonade. Dies jetzt war eine Vogelbeobachtung. Er packte mich an meinem Halstuch und zog die Enden fest zusammen. Im nächsten Moment war es dunkel, und in der Ferne hörte ich eine Amsel zwitschern, die sang wie Sterne, die vom Himmel fallen. Oder war es ein Pirol? Als ich meine Augen öffnete, war alles gelb und schwarz. Ich lag auf einem weichen Bett aus Moos. Schlimme Kopfschmerzen und über mir hingen die drei grinsenden Gesichter meiner ekligen Freunde. Schalspiel, Schalspiel, Schalspiel, hast du die kleinen Vögel gesehen, sie sangen in ihrer Ostniedeländischen Dialekt.

Danach war ich oft allein in den Wäldern um Heimatsort Winterswijk, um Vögel zu beobachten. Die Vogelbeobachtung von damals wird von der heutigen Jugend als „Choking“ bezeichnet. Einfach gesagt: Würge-Sex. Die Zeit ist nicht stehen geblieben zwischen Vogelbeobachtung und Würgen, aber die Erfahrung ist dieselbe.

– Aha, jetzt verstehe ich dein zweidimensionales Fernglas, das den Verstand anregt, ohne dass man Drogen nehmen muss, darauf läuft es also hinaus?

Das ist der Punkt, an dem es wirklich still wird. Wir alle sind gerade erst in eine im Grunde sinnlose Form des Gehens eingetreten und wir sind bereits vom Weg abgekommen. Mit der ganzen Gruppe zusammen lauschen wir eine Weile nach den Geräuschen des Waldes. Ein Wort erscheint… Waldklang.

Dank meines vergessenen Buches, das ich in dem Antiquariat gefunden habe, kann ich den Waldklang durchbrechen. Ich erzähle, dass ich eingeladen wurde, an einer Geschichtensammlung mitzuarbeiten, in der es darum geht, wie man als eine Art Fremder einen Prominenten trifft. Wir Schriftsteller wurden auf der Vorderseite des Buches als ‚höfliche Paparazzi‘ bezeichnet. Gibt es einen passenderen Anlass, meine Geschichten im Buch vorzutragen, als einen zwecklosen Spaziergang in einem Wald bei Darmstadt?

Ich beginne mit der ersten Geschichte.

Karl Lagerfeld – Eine Postkarte mit der Unterschrift des berühmten deutschen Modeschöpfers Karl Lagerfeld hängt seit 1990 an meiner Toilette. Das geht so: Ich habe 1989 oder 1990 ein Buch über Parfümflaschen mit dem, wie ich fand, hervorragenden Titel Ruik (Riech) herausgebracht. Zu dieser Zeit war Karl Lagerfeld einmal in Amsterdam und ich habe ihn besucht. Ich stellte mich ihm freundlicherweise vor und wollte ihm mein Buch mit Skizzen und Entwürfen für neue Parfümflakons schenken. Nach einem kurzen Gespräch über nichts, fragte er mich nach meinem Namen. Ich sagte: „Fredie. Dann schrieb er etwas auf eine Karte, die er mir gab, und ein Mitarbeiter deutete mir an, mit ihm zu kommen; die Audienz war offensichtlich beendet.

Draußen auf der Straße sah ich nur, dass er meinen Namen falsch auf die Karte geschrieben hatte: ‚Für Freddy, Karl Lagerfeld‘.

Die Enttäuschung war so groß, dass ich die Karte mit Unterschrift später gerahmt und bei mir zu Hause in der Toilette aufgehängt habe. Jeden Tag sehe ich die Karte und frage ihn, warum er meinen Namen falsch geschrieben hat. ‚Warum, Karl, hast du nicht richtig auf mich gehört?‘ Auf dem Foto sieht er aus wie ein junger Dandy, weißer Anzug, beide Hände in den Hosentaschen und noch ohne Brille. Eine Blume, die er in sein Revers gesteckt hat.

Jeden Tag hinterlasse ich meine olfaktorischen Genüsse bei ihm, direkt unter der Karte mit seinem Konterfeitsel und meinem falsch geschriebenen Vornamen. Das wird ihn lehren.

Bevor die Wanderer protestieren können, lese ich die zweite Geschichte.

Prinz Willem-Alexander Claus George Ferdinand – Am 30. April 1989 war ich zur Geburtstagsfeier der niederländischen Königin Beatrix in Amsterdam in ihr Schloss eingeladen. Sie würde 50 Jahre alt werden und einige ehemalige Hofmaler, darunter auch ich, würden eingeladen. Unsere Bilder waren ausgestellt und als ich sah, dass der junge Kronprinz Willem-Alexander von Oranien, der auch anwesend war, eines meiner Bilder betrachtete, habe ich mich selber an ihm gehängt. Ich sagte ihm, dass das betreffende Gemälde von mir gemalt wurde. Seine würdige Hoheit schüttelte mir gnädig die Hand und sagte: „Alex.“ Worauf ich sagte: „Fredie.“

Alex sagte dann: ‚Ich verstehe nicht viel von moderner Kunst, dafür musst du wirklich zu meiner Mutter gehen.‘

Fredie: „Aber du schaust sowieso schon auf mein Bild, das ist ein ganzes Stück in die gute Richtung. Das Bild heißt übrigens: „Es gibt keine Geheimnisse, ich weiß, was sie wollen.“

Alex: „Guter Titel, und gehört es zu diesem Bild?“

Fredie: ‚Ja, ich jongliere ziemlich viel mit Titeln, das ist Teil meiner Kunst.‘

Alex: ‚Sehr schnelle Autos fahren, Ferraris, das ist meine Kunst.‘ (Und er lachte.)

Ding Dong. Im Palast wird über Lautsprecher verkündet, dass nun das Geburtstagsgeschenk für die Königin überreicht wird. Alex und ich geben uns die Hand und sagen: „Bis Bald.“

Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen, dass ich ihn seitdem nie wieder gesehen habe. Dieses ganze „bis später“ kam nie zum Tragen und er hat heutzutage seine argentinischen Maxima.

Ich weise die Spaziergänger darauf hin, dass unter beiden Stücken ein entsprechender Vermerk des Herausgebers steht: Der Autor ist Niederländer, daher rührt sein eigenwilliger Gebrauch des Deutschen.

In der Zwischenzeit bin ich einfach weitergelaufen. Jemand fragt, ob ich Probleme hatte aufzuwachsen und ernst genommen werden möchte? Ich antworte, dass es mir nicht gelungen ist, mich zu bändigen, und dass ich als homo ludens durch die Ritzen des Schulsystems geschwommen bin. Noch mal gerade so. Unter den Wanderern scheint eine Lehrerin zu sein, sie beginnt zu erklären, was Johan Huizinga mit seinem homo ludens gemeint hat. Dass Kinder spielend aufwachsen sollen, aber in der Schule so manipuliert werden, dass nach der Abschlussprüfung bei keinem Kind ein Homo Ludens zu finden ist. Ich lobe sie und sage, dass mehr „Pädagogen“ wie sie unterrichten könnten. Ich kann nicht anders, als ihr zu sagen, dass die Lehrerin meines eigenen Kindes, 10 Jahre alt, während eines Schulausflugs empört waren. Sie sagte, es sei unverantwortlich, dass er die Namen aller Pilze im Wald kenne. Ich habe es als Junge von meinen Eltern gelernt und er von mir als Junge. Die „Pedalogen“ erlaubten ihm nicht, die Pilze zu benennen, weil sie auch giftig sein könnten. Ich war sauer. Dad, du gehst nicht zur Schule, um das auszufechten. Ich bekomme später wieder einen über die Rübe, sagte er, und ich gehorchte.

Wir laufen zwecklos weiter durch den Wald und ich erinnere mich, dass in meinem Rucksack ein Buch voller Drucke von Albrecht Dürer ist. Ich habe alles über ihn gesehen, ich habe sogar seine Tagebücher gelesen. Darin beschreibt er eine Floßfahrt von Nürnberg nach Antwerpen über den Rhein. Er aß fast jeden Tag Brathähnchen und Zitronen. Diese Zitronen, das glaube Ich nicht, die wurden damals hauptsächlich gemalt, nicht gegessen. Nun, um die Nutzlosigkeit des Spaziergangs zu unterstreichen, hole ich das Buch hervor und blättere ein wenig darin. Dann sehe ich auf der allerletzten linken Seite, die man in Büchern leicht übersehen kann, ein Aquarellbild mit allerlei steigenden und fallenden blauen Kugeln, die in eine Landschaft zu sickern schienen. Was ist das? Es hätte einer meiner Zeichnungen sein können. Eine Rakete, die abhebt und mitten in der Luft explodiert und auf die Erde zurückfällt. Sehr aktuell. Dürer hat darunter geschrieben, dass er dieses Bild geträumt hat. Ha, ich habe so oft von riesigen Pilzen geträumt, unter denen ich stehen könnte, und erotische Träumen aber das klammern wir hier aus. Aber dieses Bild ist anders. Jemand schaut auf die Uhr und ich glaube die Zeitspanne de Zwecklosigkeit hat sich zu weit gedehnt. Hört,sage ich: Waldalarm, der Ruf eines roten Milans, wir müssen aufbrechen, ein Ende ist gekommen an unsere zwecklose Wanderung

Beim Abschied sage ich noch ein paar unnütze Worte. Mein Kommunikationsbedürfnis ist grenzenlos. Ich erwähnte, dass ich kürzlich eine Ausstellung mit den roten Verkaufsaufklebern hatte. Ich habe meine verkauften Arbeiten sofort an Käufer gegeben und jedes Mal schnell neue Arbeiten aufgehängt, damit keine Lücken entstehen. Später wurde geflüstert, ich hätte eine misslungene Ausstellung gehabt. Jemand hatte die roten Punkte gezählt. Fünf rote Punkte und hundert Euro pro Zeichnung. Wie war es möglich, dass ich sagte, ich hätte an diesem Abend 4000 Euro verdient, spottete ein Künstlerkollege misstrauisch.

Ich fragte, ob sie nicht gerade eine Ausstellung hatte, wo ich keinen einzigen roten Punkt gesehen habe? Ja, sagte sie, nichts verkauft, aber die Ausstellung war ein großer Erfolg, weil ihr schönste Gemälden der letzten Zeit dort gehangen hatten. Mit ausdrucksstarke Stimme wies ich auf die zwecklose Tätigkeit des Zählens roter Punkte unter meiner Arbeit hin. Der Wert meiner Kunst lässt sich nicht in Punkten ausdrücken! Dann besteige Ich noch einmal die Barrikaden der Kunst und Rufe: Ich verkaufe lieber als das ich Geld verdiene!

Dann beruhigte ich mich und fragte sie, ob wir nicht zusammen einen sinnlosen Spaziergang im Vondelpark machen würden. Ich sah sie lächelnd an und sagte: Dann gehen wir Vögel beobachten.

Text: Fredie Beckmans